Русская культура в глубинном Семиречье явно пережила свой апофеоз. И ныне ее проявления ветшают и хиреют с неумолимым роком, и никаких убедительных аргументов воспрепятствовать этому необратимому процессу не просматривается. И тут не нужно искать какого-то злого умысла.

История – это процесс, а не догма. Кто станет поддерживать былой дух в селах и станицах, если потомки старожилов массово разъехались отсюда, а в их брошенных и распроданных домах живут ныне совсем другие хозяева, представляющие совершенно иные народы и имеющие другие чаяния и воззрения? Новые хозяева ведь могут и вовсе не испытывать никакого пиетета к чужой истории.

Процесс необратим. Но отдельные случаи все же вселяют «осторожный оптимизм». Отрадно, что к ним имеет отношение Православная Церковь. Что органично и логично. Вряд ли какой-то еще институт столь же глубоко вживлен в судьбы славянства, как православие.

Оставленная родина

Намедни я рассказывал о прошлом Подгорного (ныне Кыргызсай), старинного казачьего поселения у подножия хребта Кетмень.

Пик упадка этого казачьего выселка пришелся на времена массового «расказачивания» в 1930-е годы, когда многих старожилов, как и повсюду в Семиречье, попросту выгнали из своих домов и выслали в разные места Советской России. А начались его беды чуть раньше, в период Гражданской войны.

Но окончательный крест на традициях заповеданной жизни был поставлен гораздо позже. На волне социально-демографических потрясений 1990-х, когда Подгорный покинули практически все русские старожилы. Многие в то печальное время просто побросали свои родовые дома и подались с насиженного места кто куда. О том красноречиво свидетельствует масса и до сих пор зияющих тут и там оконных проемов. В селении, где в начале прошлого века обитало жителей больше, чем в Чундже (нынешнем райцентре), сегодня осталось всего несколько славянских семей.

То, что село не превратилось окончательно в призрак, во многом заслуга уйгуров. Которые стали переселяться в пустеющее Подгорное вослед уезжающим. А потом тут появились и казахи-оралманы.

Так что сегодня это селение уже мало чем отличается от всех прочих кишлаков, раскинувшихся у подножия Кетменя. Ну, разве что архитектурой, сохранившей еще свой старожильческий облик в центральной части.

Новые жители привнесли сюда свой патриархальный уклад и неукротимую энергию. Хотя вовсе неправ будет тот, кто решит, что здесь, на отшибе, он встретится с затюканными селянами. Вовсе нет – местные совсем не какие-то мрачные анахореты, они открыты и душевны по отношению к заезжим. А их дети учатся в большой новой школе.

Заступник истории

Русские уехали из Подгорного, оставив на произвол судьбы могилы предков на старом кладбище. И все это было бы потеряно окончательно, если бы не явился новомученик – Василий Жаркенский, расстрелянный по случаю какими-то «красноармейцами» в годы всеобщего озверения гражданских войн. И канонизированный Православной Церковью в 2000 году.

Именно тут, в Подгорном, недолго служил перед смертью священник Василий Колмыков, чьи мощи были обретены в 2002 году и теперь покоятся в раке в Ильинском храме Жаркента. И, вот ирония судьбы, именно о. Василий может считаться заступником былой истории того самого села, в котором ему суждено было принять свою мученическую смерть.

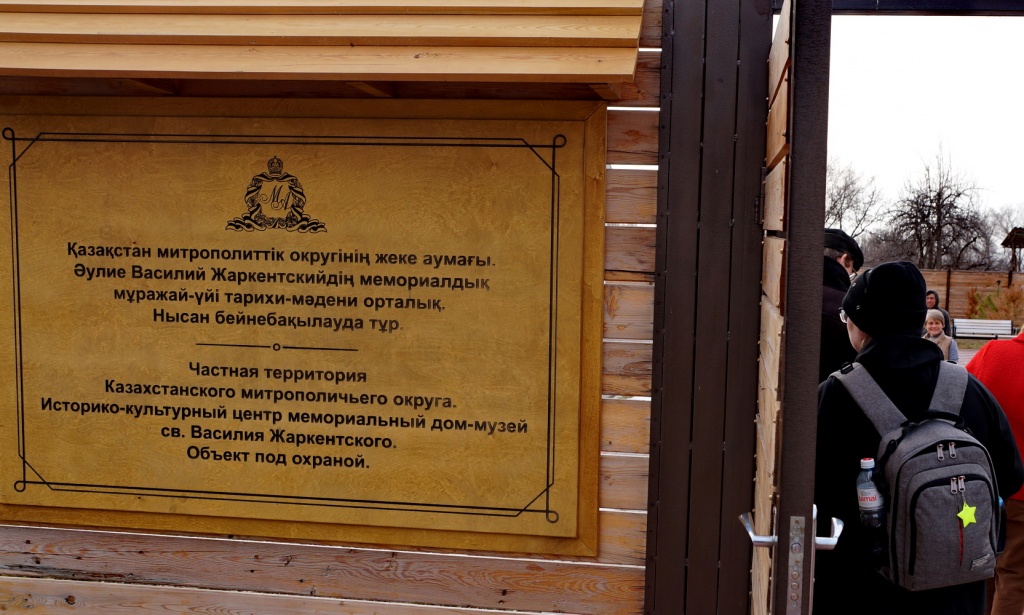

Старый «казачий» домик священномученика был позже выкуплен Митрополичьим округом при содействии общественного фонда, восстановлен, наполнен традиционным содержанием (утварью и обстановкой) и превращен в своеобразный дом-музей. Подобного в Семиречье более, пожалуй, и нет.

А рядом возник еще и уютный духовно-культурный паломнический центр, с небольшой гостиницей, трапезной и даже пасекой. Куда, хоть и не часто, наезжают паломники, поклонники, а то и просто любопытствующие туристы из Алматы.

Несмотря на недоказанность того, что новомученик действительно жил в этом домишке, дух его в этих стенах, от которых исходит неистребимое патриархальное тепло и своеобразный уют, более чем ощутим. И это при том, что никаких личных вещей от праведника не сохранилось. Как не осталось почти никаких сведений о его служении в этом месте. И даже внешность Василия Жаркентского на иконе – чистая агиография.

Но так ли уж все это важно для появления локального культа, основа которого – вера?

Несмотря на то, что вещей священника не сохранилось, в его «домике» собрана неплохая коллекция того, что окружало в быту любого жителя в любом православном селении Семиречья. Любопытно, что многие вещи появились тут в результате бескорыстного радения современных жителей Подгорного. Прознав про появление музея, они, в основном казахи и уйгуры, нанесли сюда немало того ветхого добра, что обреченно пылилось в сараях и на чердаках.

И еще отрадно, что волею судьбы оказалась рядом Наталья Зубова, врач, возвернувшийся на родину из Алматы. Наталья – своя, тутошняя, подгорненская, а от того заведомо неравнодушная и ведающая ценность всему этому начинанию. Она не только управляет паломническим центром, но и может провести вдохновенную экскурсию по домику праведника, а также и рассказать о былой жизни своих предков. Знает не понаслышке. Недаром она собирает материалы и мечтает написать книгу об этой не чужой истории. Прекрасная и достойная мечта!

Оптимизм на кладбище

Кроме музея Василия Жаркентского и зияющих глазницами пустых окон старых брошенных изб, в Подгорном сохранилось еще одно мемориальное место, где память о былом, быть может, всего насыщеннее. И всего печальнее. Старое православное кладбище на южной околице. Когда я посетил его в начале 2000-х, мне показалось, что... Все... Зараставшие быльем оградки и покосившиеся кресты выглядели как окончательный приговор былому.

Но, когда я вновь побывал на подгорненском кладбище нынешним летом, то... Порадовался этому априори печальному месту! Оно, в мемориальном плане, оказалось живее самого села. Непроницаемая (для скота в первую очередь) ограда вокруг, ощущение незаброшенности большинства могил, длинный «поминальный стол» в тени старых ветл, явно рассчитанный на братское поминовение. Свежие могилы. Нет, это ныне не смотрится столь вопиюще.

Подгорненцы, переместившиеся в города, бросили свои дома. Но не оставили свои могилы. Это старое православное кладбище, ощетинившееся крестами, не позволяет ставить креста на том месте, где протекала жизнь упокоенных тут.

Кстати, в его центре появился логичный и понятный монумент, поставленный в память Василия Жаркентского и других, убиенных вместе с ним. Еще один пункт паломничества во имя новомученика.

Таким образом, на карте Алматинской области возникла и еще одна духовная, и туристическая примечательность, рожденная здесь вовсе не по желанию властей, а лишь по инициативе неравнодушных. Приехать сюда может всяк желающий. Существует даже специальный проект «Золотое кольцо Казахстана», который позиционирует себя в том числе и как организатор туров духовного характера.

Но для меня лично важнее то, что в Подгорном продолжает теплиться пламя традиции, зажженное теми, кто покоится в самых ветхих могилах на местном православном кладбище. Мертвые берегут историю. И продолжают объединять живых.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Фото автора