Сентябрь в СССР был пиком уборочной страды. Сами колхозы и совхозы не способны были справиться с урожаем своими силами. С коллективизацией что-то шло не так с самого начала, а к 1960-м стало ясно, что аграрный сектор СССР буксует всеми своими колесами. Потому-то на подмогу им каждую осень отправлялся солидный десант помощников.

Добровольно-принудительное начало семестра

Самой значительной силой в этой армии помогальщиков являлись студенты вузов и техникумов. В вузах, как правило, «в колхоз» отправляли студентов вторых курсов. Так что все начало семестра, полтора-два месяца, второкурсники не учились.

Алма-атинские студенты смиренно делили участь со всем прочим студеозусами Союза. Каждую осень целыми курсами отправлялись за город. В Балтабай – «на лук», в Чилик – «на табак», в Кегень и Нарынкол – «на картошку», в Тургень – «на яблоки» или «на виноград». Поспрошайте своих старших, и они наверняка порасскажут вам массу любопытно-романтических историй о своей «колхозной жизни».

Нет, это не будут сухое документальное повествование про соцсоревнование бригад за выполнение плана. И даже не соцреалистическая проза относительная непривычной для студентов-горожан (и обычной для студентов-селян) сопутствующей грязи. Это будет высокая студенческая поэзия, замешанная на сельской свободе и юных страстях. Именно непроизводственная часть «поездки в колхоз» западала в память на долгие годы, уютно сворачиваясь в душе и легко трансформируясь при каждом удачном поводе в легкую ностальгию и веселые застольные воспоминания.

Воспоминания: о легких буколически-студенческих романах (зачастую приводящих к настоящим студенческим свадьбам); о простой и здоровой пище «на стане»; о танцах в колхозном клубе (под хриплую радиолу, а то и переливы гармошки местного Орфея); о всенощных бдениях с гитарой у костра; об эпизодических рукопашных схватках «с местными». И, непременно, о незадачливом персонаже (как правило – полеводческом бригадире), очень падким до восемнадцатилетних студенточек, а потому перманентно вынужденном уклоняться от контактных вопросов (в лоб, скалкой, с разворота!) своей законной супруги…

Свой срок «на поле»

Не скажу, что отношение советского студенчества к этой неизбежной принудиловке было каким-то беззаботным и безропотным. И хотя, порой, студенты впрягались в уборку картошки-моркошки с таким азартом, что показывали чудеса производительности (и нарекания со стороны совхозников-колхозников, вынужденных потом дотягиваться до их всуе перевыполненных норм), в массе своей процесс представлял собой что-то вязкое и скучное. Подобное жирному и тяжелому назему, который за эти недели колхозной жизни становился неизменным атрибутом подошв обуви.

Неслучайно многие пассивные «протестанты» лишь делали вид, что работают, между тем просто отбывая свой срок «на поле». Оживляясь лишь к перерыву на обед и окончанию рабочего дня, когда, наконец, можно было сбросить с себя сальную робу, очистить от грязи подошвы, вымыть руки, накрасить глаза и губы (последним, напомню, в СССР занимались только студентки) и насладиться всеми благами вольной сельской жизни.

КазГУ в Пахта-Арале

Когда в Советском Союзе началась практика привлечения студентов к «битвам за урожай»? Скорее всего – в военные годы, тотально и фатально перемешавшие все и вся. Хотя проблемы в сельском хозяйстве наметились ранее, тотчас за Революцией и Гражданской войной, до поры до времени немногочисленные студенты были самодостаточной ценностью, и главной их задачей считалось стать специалистами, которых стране не хватало гораздо сильнее, чем крестьян и скотоводов.

Во всяком случае, именно к военному времени относятся самые ранние услышанные воспоминания о «колхозе», куда мой отец, студент Алма-Атинского техникума связи, оказался отправленным вместе с сотоварищами. Это был Балтабай с его знаменитыми луковыми плантациями.

А в 50-е годы мои родители провели осень в незабвенном Пахта-Арале, над которым шефствовал наш университет. Так что для целого поколения воспитанников того же КазГУ синонимом идиомы «в колхоз» было словосочетание «на хлопок», или «в Пахта-Арал».

Совхоз Пахта-Арал в Южно-Казахстанской области считался самым большим хлопкосеющим хозяйством СССР. Но в народе «Пахта-Аралом» назывался весь этот наиболее южный регион Казахстана, глубоко вклинивающийся в территорию соседнего Узбекистана.

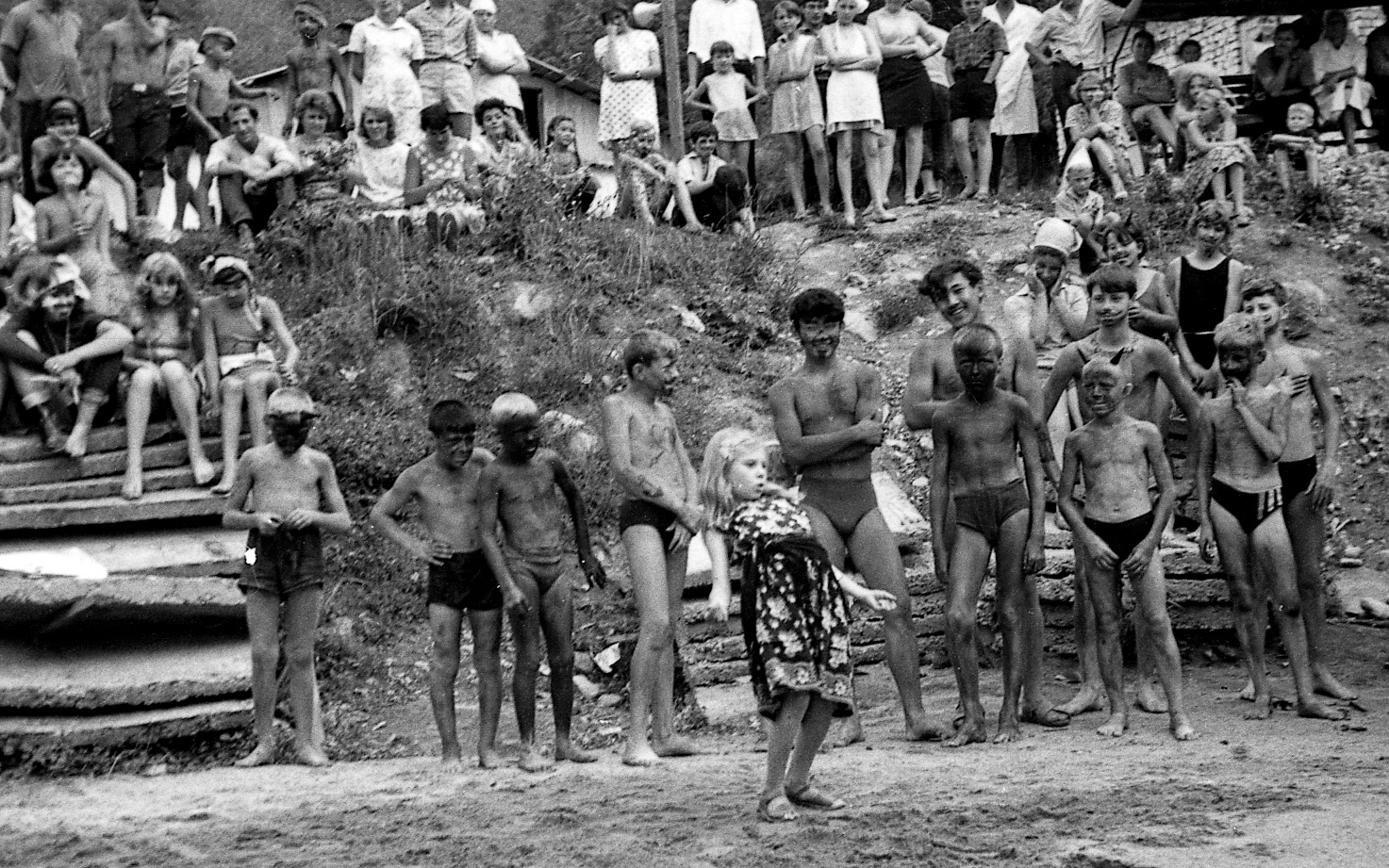

В 50-е годы тут, на 10 тысячах гектарах хлопковых нив, в бывшей Голодной Степи, трудилось 6 тысяч сельчан. Всего же в поселке Ильич, где располагалась главная усадьба совхоза-гиганта, проживало 20 тысяч жителей – побольше, чем в иных райцентрах. Вот им-то, каждую осень, и помогал переживать страду десант алма-атинских студентов (приведенные сегодня фото – из того места и времени).

Внеклассная работа

Но в советские колхозы отправляли на помощь не только студентов, но и школьников. Свои, деревенские, вообще-то считались законными трудовыми резервами и проводили на полях-токах-огородах всю первую четверть (а в солнечном Узбекистане и других хлопкосеящих регионах – и большую часть второй). От того-то, в том числе, образованность сельских ребят оставляла желать лучшего в сравнении с городскими. Государство не от хорошей жизни придумывало для них в качестве компенсации всевозможные послабления и квоты для получения дальнейшего образования.

Но в колхозах каждую осень бывали и те школьники, которые проживали вне совхозов и колхозов. Правда, в их случае речь шла не о системе, а о каких-то разовых акциях, своеобразных ознакомительных экскурсиях, включавших в себя знакомство с сельской жизнью на практике. Утром – привозили, вечером – увозили, со своим харчем и своими «робами». Ну, а между делом, предлагали поработать. Помочь.

Такие неожиданно случавшиеся «колхозы», бывавшие своеобразными отдушинами в монотонности школьной жизни, мы любили. Тем более что никто особенно не упирался (и не упирал) и требовать выполнения какого-то плана не собирался (видимо действовал принцип – «с паршивой овцы…»). Так что от нас было больше шума, нежели помощи.

Зато, за время учебы в школе, мы, например, побывали: «на картошке», «на морковке», «на луке», «на яблоках», «на винограде» и даже «на ломке табака» и «резке тростника». Не знаю, что все это давало соседним колхозам-совхозам и народному хозяйству в целом, но то, что нам оно оставило массу воспоминаний и хорошее представление о процессах и тенденциях многотрудной сельской жизни – несомненно.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Фото из архива автора