Про дервишей, «странствующих суфиев», толпы которых являли собой характерный элемент туркестанской экзотики (в том числе и на юге современного Казахстана) я как-то рассказывал. И тут, наверное, будет уместно задержать внимание на вопросе, а что, собственно, это такое – суфизм, в чем суть всего этого непростого явления? Чего добивались и к чему стремились истинные суфии? Вряд ли ведь смысл многовекового существования экстравагантного течения в исламе сводился к тому, чтобы, обрядившись в живописное рванье и пугая криками встречную публику, зарабатывать себе на пропитание и опий.

Софизмы суфизма

Если заглянуть в поисках определения в любой солидный справочник доинтернетовского времени, то наткнешься на общую и малопонятную сентенцию о пути познания Бога – через «мистическую любовь» и даже «экстатическое слияние» с Ним, с помощью неких «психофизических методов». Но это все – декларация, которую можно считать лишь главной целью для каждого правоверного суфия. Дальше же, в вопросе о сути суфизма, начинается сплошной туман.

…Вспоминается прошедшая на заре независимости Казахстана в Алма-Ате международная конференция «Суфизм в Иране и Центральной Азии». Легко было предположить, что исследователи из Ирана смотрят на проблему совершенно иначе, нежели их коллеги из России или Кыргызстана. Но, перечитывая материалы высокого собрания, ловишь себя на том, что и у каждого отдельного автора на этот счет имелось свое, особое мнение, зачастую совершенно отличное от других.

Сколько специалистов – столько мнений!

Суфизм, в зависимости от местных традиций, научных пристрастий и культурологической конъюнктуры, определяется и как «элитарный ислам», и как «оппозиция схоластике», и как «реакция на арабский догматизм», и даже как «еретическое движение». Складывалось впечатление, что каждый участник приехал на конференцию со своим собственным суфизмом. И, что интересно, все они, в общем-то, были по-своему правы.

Разные пути к единому Богу

А все потому, что суфизм, сильной стороной которого является уникальная пластичность и беспринципная адаптация к местным условиям и чаяниям, графически можно уподобить расползающейся во все стороны кляксе, влажному пятну, которое стремится заполнить все, даже самые мелкие поры в многообразных уголках освоенных стран.

Именно благодаря своей природе, с успехом пропитав в свое время всю Евразию – от Испании мавров до знойной Индонезии, – суфизм всюду успешно проникал вглубь местных культур, даже если те традиционно противодействовали исламу. И в этой непреодолимой проникновенности суфизма и видится его главная сила.

«Учение суфиев» привлекает всех именно своей пластичной многоликостью. Когда нужно, становясь фундаментом для джихада, освободительной войны, рыцарства, а когда не нужно – источником вдохновения для создания архитектурных шедевров и поэтических прозрений, способом трансляции философских идей, базой для целительства и ворожбы, а то и откровенного шарлатанства. В суфизме каждый находил то, чего искал, а искал то, чего хотел найти.

А как же «соединение с Богом»?

Универсальность и феноменальность суфизма в том, что все в нем действуют во имя Бога, хотя и понимают Бога каждый по-своему. А потому и двигаются к Нему часто понятными и весьма доступными методами. И грязные попрошайки-дервиши, и суровые пиры-аскеты, и изощренные философы, хотя и являются участниками единого процесса, идут к одной цели своими путями-дорогами. В этом ненавязчивом всеядии (во имя или под прикрытием высшей цели!) и стоит искать причину миссионерских успехов суфизма. Который не ломает народы жесткими догмами ислама, а подстраивает эти догмы под конкретные народы.

В том числе и под индифферентных обитателей Великой Степи

Что есть зикр

Визитная карточка практики суфизма – «зикр» (зикир). Что сопрягается то с богопоминанием, то с молитвой, то с радением, то с трансом, то с медитацией.

Зикр – это и есть тот самый метод изменения психики адептов (часто схожий с массовой промывкой мозгов в сетевом маркетинге и сектантстве), с помощью которого, в данном случае, и достигалось сокровенное «слияние с Богом».

У каждой школы и каждого ордена суфиев существовал свой «фирменный» зикр. Хотя шейхи-основатели, по традиции, владели сотнями таких метод.

Вот этот-то «фирменный» зикр, из которого дервиши не делали особого секрета (а зачастую вообще использовали его в качестве «рекламы школы», способа привлечения мюридов, сбора дани и своеобразного коммерческого шоу) и производил такое шокирующее впечатление на сторонних наблюдателей. Особенно – европейцев, привыкших к закрытой строгости ортодоксальных мусульманских мечетей.

«Как будто лают псы…»

Достигаемый с помощью зикра религиозный экстаз позволял дервишам (подобно йогам или даосским монахам) вызволять скрытые возможности и демонстрировать настоящие чудеса. О чем лучше всего свидетельствуют европейские авторы, которые сталкивались с суфиями во времена, когда те еще не работали на туристов.

«Посещающим Константинополь европейцам знакомы дервиши руфаи (существующие с XII в.), поражающие зрителей глотанием шпаг, огня и т. п.

…У некоторых египетских сект дервишеские религиозные упражнения заканчиваются тем, что дервиши рядом распростираются на земле и по ним их глава, шейх-эль-бакри, проезжает верхом». (Энциклопедия Брокгауза и Ефрона.)

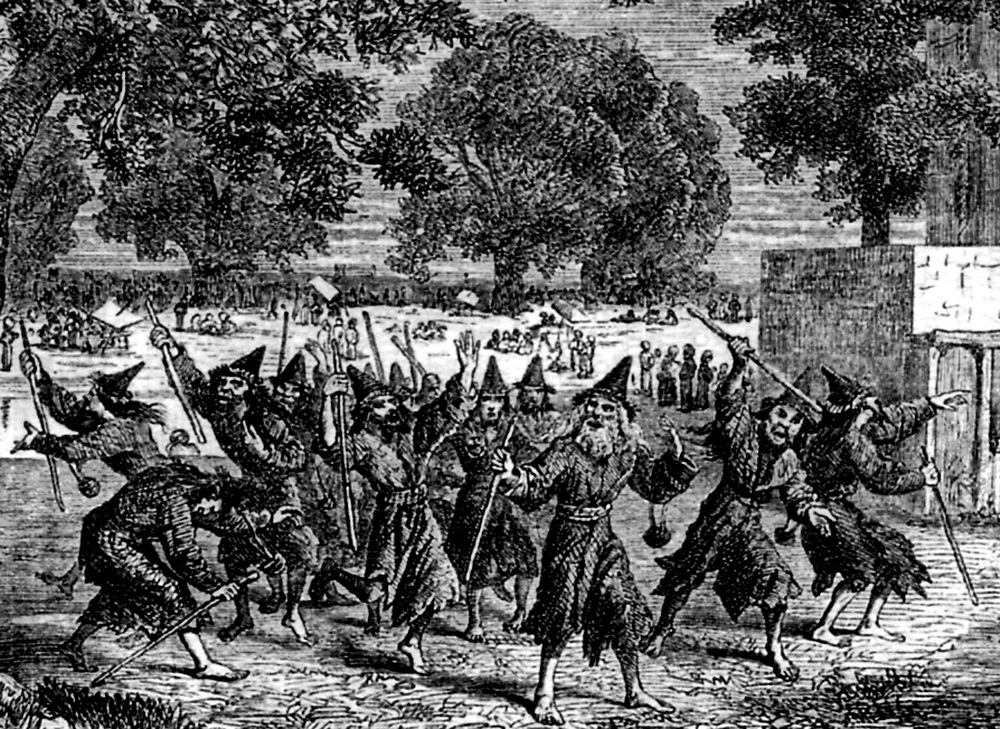

«Я никогда не забуду, как эти одержимые люди в длинных конусообразных колпаках, с развевающимися волосами и длинными посохами прыгали, как безумные, в то время как хор ревел гимн, отдельные строфы которого сначала пел им седобородый предводитель». (Арминий Вамбери. «Путешествие по Средней Азии.»)

«Железными цепями они опоясываются крест-накрест и ходят с голой головой; детородные члены они оковывают железом, жгут огнем руки и режутся бритвами… И никогда они не имеют ничего своего, только ходят по разным городам, как блаженные, и каждый вечер во время вечери танцуют, сходясь в круг, один к другому, положив руку на плечо, кивая головами, подскакивая на ногах и громко восклицая «Лаилаха илла-ллах», что означает: «Нет Бога, кроме Аллаха»; и они быстро поворачиваются и так сильно кричат, что их далеко слышно, как будто бы лают псы…» А это любопытное свидетельство XV века принадлежит некоему Константину из Островицы, сербу, который состоял в янычарах при Мехмеде Завоевателе.

Любопытно, что «танцующие» и «воющие» дервиши, которые стали главной примечательностью Стамбула для европейских туристов еще в позапрошлом столетии, до сих пор с успехом развлекают гостей города на Босфоре.

Туркестанская «лесопилка»

Но далеко за всей этой экзотикой из Казахстана можно было не уезжать. Еще в 20-е годы XX столетия под сводами комплекса Ахмеда Яссави звучало живое эхо того, что произнес много веков назад сам Хазрет.

Вот выдержка из воспоминаний востоковеда А. Семенова, относящихся к ноябрю 1922 года:

«Благодаря хорошей акустике и высоте мечети с прилегающими к ней переходами и комнатами, крики радеющих суфиев были слышны на далеком расстоянии от мечети-усыпальницы. Внешний интерес зикира заключался в том, что это был так называемый «зикир пилы» (зикир и – и ара). Дервиши сидели на полу у самого михраба, тесным кольцом, и, качая в такт головами, выкрикивали особым образом «Йа, Ху!» («О, Он!». То есть – Бог). Пир же, молодой человек, и с ним четыре его старших ученика стояли подле михраба за кругом сидящих и распевали стихи из «хикмата» ходжи Ахмада Яссави. В общем получалась очень своеобразная мелодия, где в аккомпанементе хора слышался звук большой пилы, пилящей дерево. Этого рода зикир имеет, по-видимому, почетную давность».

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Обложка: фрагмент рисунка Василия Верещагина «Хор дервишей в Ташкенте» (1870)