Зачарованным странником я проникся Тургенью в те неприкаянные годы, когда все вокруг разваливалось и растаскивалось, а тут, в старинном семиреченском селе, еще сохранялась какая-то обреченно-теплая патриархальная атмосфера, которую оберегали извечные хранительницы нашей духовности – тихие и безропотные старушки-страдалицы. А на окраине сиял каким-то неземным сиянием только что восстановленный храм. Первенец новоприходящей эпохи – времени «собирать камни».

Моя Тургень

Тургеньская церковь Михаила Архангела и его настоятель, отец Георгий Гуторов и воплощали для меня, в начале 90-х, всю Православную Церковь. В храм тянуло не по традиции, не на праздник, не разумом. А душой и сердцем. Потому что ту благость, которую источал его светлые и радостные своды, пропахшие ладаном и свежими стружками, ту искренность, которая истекала от этого необычного священника, я больше уже не встречал. Личность пастыря-деятеля: непритворного, умного, начитанного, в меру неистового и всегда благорасположенного – сливалась с храмом воедино, образуя идеальную среду для умиротворения и утешения тех неприкаянных душ, которые заполнили своими тенями пространство и время умирающей страны, истосковавшихся от безверия и опустошенных ложью.

...С тех пор прошло немало лет. Тот храм, поглощенный огнем страшного пожара, возродился в четвертый раз (после землетрясений 1887-89 годов и потрясений 1920-х-80-х). А тот священник, который стал для меня таким светлым пятном тридцать лет назад, давно оказался в далекой Москве: там протоиерей Георгий Гуторов служит по-прежнему.

Однако мое отношение к Тургени так и осталось навсегда проникнутым каким-то особым интересом и теплом. Я заболел Тургенью, и это оказалось хроническим.

Вдохновенный труд, вдохновленный любовью

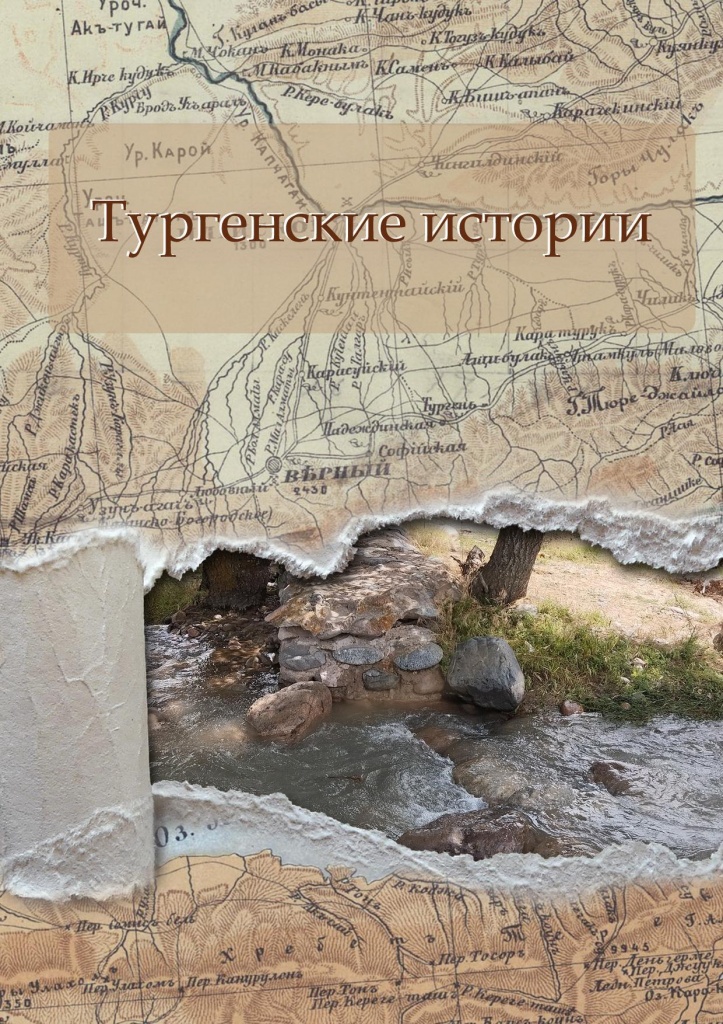

И вот, недавно, появилась очень значимая и интересная книга, в создании которой мне, хотя и скромно, довелось поучаствовать – «Тургенские истории». Это капитальное исследование, главным объектом которого и стало старое семиреченское село Тургень (Михайловское). И хотя мое участие в данном сборнике минимально, я рад, что в нем есть и толика моего вдохновения.

Идея создания сборника принадлежит Светлане Карнауховой, директору «Генеалогического общества Алматы». Главный же движитель издания – журналистка Алла Колесникова, нынешняя москвичка, урожденная тургенка (когда-то мы пересекались в газете «Экспресс К»). Спасибо ей за этот большой и безвозмездный труд. Думаю, что все, кто не поленится скачать себе эту книгу, не удержится от прочтения, а кто прочитает – почерпнет массу полезных сведений и благостных эмоций. И по достоинству оценит то, что получилось.

О цели создания этой книги в предисловии к ней написано следующее:

«В данный сборник включены материалы о селе Михайловском (Тургень) Верненского уезда Семиреченской области, с которым авторов связывают родственные узы. Почти 160 лет назад крестьяне Воронежской губернии основали в долине реки Тургень село, которое ныне является административным центром Тургенского сельского округа Енбекшиказахского района Алматинской области.

Истории этого места, его первым жителям и посвящена данная работа. Авторы не претендуют на всеобъемлющее и исчерпывающее изложение информации, оставляя эту задачу профессиональным историкам. Свою цель мы видим в сохранении истории своей малой родины и популяризации краеведения.

Сохранять свою историю очень сложно, но очень важно, потому что если мы ее забудем, то кто расскажет ее тем, кто будет после нас?»

Авторы не претендуют? Что ж – скромность украшает любой труд. Хотя что-то подсказывает мне, что книга эта долго еще останется непревзойденным (и единственным) источником по истории села Тургень. Тем более, что «профессиональных историков» в Казахстане почти что не сохранилось.

Храм-феникс

Думаю, что читателям АПН будет интересно то, что значительная часть материалов сборника «Тургенские истории» посвящены драматической истории местной Михайловской церкви.

Михайловской церкви удалось пережить все невзгоды и вновь украсить собой склоны Алатау

Михайловской церкви удалось пережить все невзгоды и вновь украсить собой склоны Алатау

Вот лишь некоторые из них.

«Формально церковь в селе Михайловском существует с 1874 года. Возвести собственную – просторную – церковь из кирпича михайловцы решили еще в 1871 году.

В ЦГА РК сохранился «приговор», как тогда называлось решение сельского схода. Приведем из него небольшую цитату:

«1871 года сентября 22 дня, Семиреченской области, Верненского уезда, Михайловского поселения, нижеподписавшиеся государственные крестьяне, быв в общем собрании, ожидая приезда его высокоблагородия Верненского уездного начальника г. Ждан-Пушкина, и по прибытии к нам с дозволения его постановили сей приговор, в том, что как в нашем поселении Михайловском по исчислению нашему населено жителей 67 дворов, а душ мужеска пола 246, женска 211, их же начальством зачислены, то за нужное и необходимое сочли устроить в нашем Михайловском поселении храм во имя святого мученика исповедника великого князя Михаила Черниговского, которому память творится 20 сентября месяца...»»

…

«В отчете о состоянии епархии, представленном в 1885 году Святейшему Синоду епископом Неофитом, епископом Туркестанскими Ташкентским, есть описание села и церкви в этот период.

«Михайловская церковь и снаружи и внутри гораздо лучше Покровской [в ст. Надеждинской]: только с небольшим воспособлением из церковно-строительного капитала она выстроена прихожанами из жженого кирпича. На крестообразном здании поднимается четырехсторонний купол, во все стороны смотрящий тремя окнами и все стороны радующий крестами, изображенными на срезанных углах; к сожалению, 4 колокола (27 пудов 12 фун.) также повешены на столбах под навесом - колокольня еще не устроена. Внутри храм благолепен. Как и везде, я отслушал здесь всенощное бдение, совершенное Надеждинским священником, а сам 22-го (неделя XIX по пятидесятнице) отслужил обедню с акафистом Иисусу Сладчайшему. Народ наполнял и даже переполнял церковь: и мужчины, и женщины, и старые, и малые не спускали с меня глаз, ловили каждый мой возглас: еще впервые в церкви их, а для большинства впервые и в жизни их, явилась архиерейская служба...»»

«После землетрясений 1887 и 1889 годов кирпичное здание Михайловской церкви было повреждено, и вместо него возвели новое - деревянное, из бруса тянь-шаньской ели. В «Обзоре...» за 1892 год указано: «в Михайловском - выстроена новая деревянная церковь, с колокольнею, с расходом 3500 руб. из церковных сумм и 1500 руб. из сумм, собранных для пособий пострадавшим от землетрясения».

Торжественное освящение церкви в честь Архистратига Михаила состоялось 20 июля (1 августа по нов. ст.) 1893 года.

Проезжавший в 1900 году село Михайловское епископ Туркестанский и Ташкентский Аркадий увидел красивый и изящный храм. Отчет о служебной поездке был опубликован в «Семиреченских областных ведомостях». Процитируем часть статьи.

«Михайловский (в честь Архангела Михаила) храм (постр. в 1892 г.) не велик, но красив и изящен, особенно внутри. Наиболее хорошее впечатление производит на молящихся его иконостас, недавно покрытый свежей позолотой и уставленный рядами икон прекрасного письма, что для сельской церкви вообще, а для Семиреченской в особенности, большая роскошь. Церковная ризница здесь богата прекрасными облачениями и дорогой и изящной утварью, а в церковной библиотеке 340 том. (при 216 назв.) книг духовно-нравственного содержания. Но зато церковные доходы здесь, как это видно из официальных документов, не велики. В прошедшем, напр., году их в общей сложности было 320 р. 77 к. Благоукрашение храма было произведено на особые пожертвования здешних прихожан, к чему их умело располагает молодой и энергичный местный священник о. П. Меликов»».

…

«В годы советской власти Михайловский храм был закрыт (с 1931 года), в разное время здание использовалось под сельсовет, клуб, в нем размещался швейный цех завода «Новатор». С 1988 года здание было возвращено церкви, и в нем возобновлены службы. Деревянное здание Михайловской церкви достояло до 2018 года, пока его не уничтожил пожар, случившийся 6 февраля».

Отец Полиевкт Меликов с прихожанами

Отец Полиевкт Меликов с прихожанами

«МЕЛИКОВ Полиевкт Петрович (1863 — † ?), священник.

Уроженец Самарской губ., из 5-го класса Самарской духовной семинарии, священник с 1893 года. В Туркестанскую епархию определен в 1892 году и.д. иподиакона к Кафедральному собору; в 1893 году рукоположен в сан священника и назначен в церковь села Михайловское Верненского уезда.

Участник I Туркестанского епархиального съезда от Верненского благочиннического округа. В 1909 году выдвигался на должность Смотрителя Туркестанского епархиального свечного завода с содержанием 1200 руб. в год. Однако в должности утвержден не был.

За заслуги по духовному ведомству по Туркестанской епархии награжден: в 1899 году - набедренником; в 1902 году - скуфьей; в 1908 году - камилавкою138; в 1917 году - наперсным крестом, выдаваемым Св. Синодом. 1912 год - уведомление в послужном списке о подсудности.

До 1923 года - числился настоятелем Михайловской церкви. В 1918 году осужден за отказ выполнять постановление Джетысуйского областного ревкома о беспрепятственном расторжении церковного брака. Приговор неизвестен.

В 1920 году Комитетом бедноты и выездной ЧК Семиреченской области приговорен к расстрелу. Приговор в исполнение не приведен.

12 апреля 1921 года Алматинским уездно-городским комитетом Семиреченской области приговорен к высылке с семьей в Вятскую губернию. Затем приговорен к заключению в концлагерь.

23 октября 1922 года освобожден из Пишпекского лагеря Семиреченской области.

Дальнейшая судьба неизвестна».

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»