Раннее мы уже писали о мифах и суевериях и о том, как к этому относится Православная Церковь. После этой статьи автора спросили: а разве православные сами не верят в мифы и суеверия? Оппонент считал, что религиозные люди исключительно «темные». Что ж, мы решили развенчать и этот миф.

«Ученье – свет, а неученье – тьма», – именно так считал русский полководец Александр Васильевич Суворов, который известен не только как блестящий военачальник, но и как благочестивый православный христианин.

Бытует мнение, что, как только человек начинает заниматься наукой, он перестает быть верующим, а верующий не может заниматься наукой. Этот миф основан на незнании и домыслах, также как миф про то, что христианством интересуются только темные и непросвещенные люди.

На самом деле, как сказал Макс Планк, знаменитый немецкий физик: «Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием, а, напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга».

Эту позицию подтверждают и результаты масштабного исследования, проведенного сотрудниками Университета Райса, штат Техас. Исследование (по данным nplus1.ru) проходило в восьми странах — Франции, Гонконге, Индии, Италии, Тайване, Турции, Великобритании и США.

Авторы привлекли к нему физиков и биологов, так как именно эти науки исследуют происхождение человека и Вселенной, и, по словам авторов, религиозный и научный взгляды чаще всего не совпадают именно в этих двух областях. В исследовании участвовало 9 422 человека разного пола, возраста и статуса из университетов и исследовательских институтов.

Выяснилось, что более половины ученых из Гонконга (54 процентов), Италии (57 процентов), Тайваня (74 процентов), Индии (79 процентов) и Турции (85 процентов) считают себя религиозными. Атеисты составляют большинство среди ученых только во Франции (51 процент). В США и Великобритании число верующих и атеистов среди ученых примерно равны.

Как и предполагали исследователи, в целом ученые менее религиозны по сравнению с населением страны в целом. Однако есть и исключения. Так, в Гонкоге 39 процентов ученых считают себя религиозными, в то время как среди всего населения страны религиозными считают себя лишь 20 процентов. В Тайване 54 процентов ученых религиозны, а в целом среди населения страны - только 44 процентов.

Далеко не все ученые полагают, что научные и религиозные взгляды конфликтуют между собой. В Великобритании и США так считают только треть опрошенных. При этом четверть гонконгских, тайваньских и индийских ученых считают, что наука и религия могут мирно сосуществовать и дополнять друг друга.

По данным Pew Research Center, 5,8 млрд человек из 7 млрд населения Земли считают себя последователями той или иной религии. При этом большинство развитых стран и многие развивающиеся страны пытаются построить научную инфраструктуру. Тем не менее, по словам авторов опроса, до сих пор не проводилось глобальных исследований на тему влияния науки и религии друг на друга.

Науку создали верующие

Принято считать, что ученый-естественник — это, как правило, атеист. Однако высказывания и взгляды самих ученых развенчивают миф лучше любых иных аргументов.

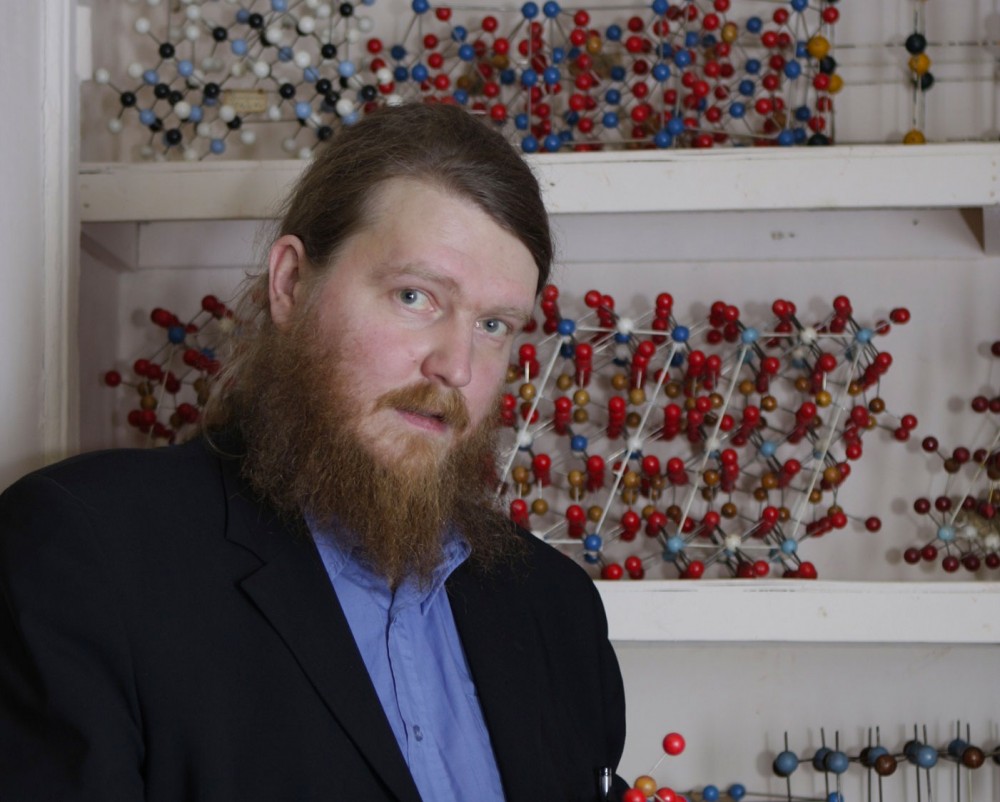

Сергей Кривовичев, ученый-кристаллограф с мировым именем, профессор СПбГУ, диакон православной церкви, лауреат премии для молодых ученых:

«Если посмотреть на историю науки и цивилизации, то мы увидим, что наука как раз создавалась верующими людьми — если говорить точнее, верующими западными христианами. Для них изучение Вселенной было способом проникнуть в тайны Божественного промысла о мире и человеке, с благоговением приникнуть к премудрости Творца. Общая тенденция западной антропоцентрической цивилизации в конце концов привела к атеистическому мировоззрению, и стало общим местом, что ученый-естественник — обязательно атеист и что наука доказала, что Бога нет.

Между тем наука не может ни подтвердить, ни опровергнуть бытие Божие. Это вопрос личного выбора, который стоит перед каждым до последних дней его жизни.

Недавно один знаменитый американский биолог и нобелевский лауреат выступал в МГУ и сказал, что он не понимает верующих ученых (их меньшинство, заметил он), потому что никогда не видел доказательств существования Бога. Но ведь в том-то все и дело, что таких доказательств не может быть — как не может быть и безусловных опровержений, это один из главных принципов отношений Бога и человека. Человек свободен в своем выборе, и это великий дар и великая ответственность. Вопрос веры всегда остается личным, и нет надобности его афишировать, особенно если тебя об этом не спрашивают. Тем более что в научной работе — свои критерии, как и в работе художника, столяра, каменщика, редактора. В смысле деятельности наука и религия — разные сферы, их смешение, как правило, приводит к неудачам.

Нельзя вносить в ход научного дискурса религиозные аргументы — например: это так, потому что так сотворил Бог. Смысл науки состоит в поисках естественных причин природных явлений.

С другой стороны, нет никакого смысла утверждать, что наука и атеизм едины — это просто не так.

В научном сообществе и в обществе вообще есть люди, которые воспринимают религию как враждебную идеологию, а верующих — как недалеких людей, которых можно не принимать во внимание. Это глубоко неверная позиция и является пережитком атеистического воспитания. Для всякого культурного человека очевидно, что религиозная дискриминация недопустима, как и любая другая дискриминация. Религиозные и нерелигиозные люди вполне могут находить точки соприкосновения и вместе трудиться на благо общества. Одной из таких точек может быть укрепление нравственных устоев общества, борьба с коррупцией, устранение социального неравенства и так далее».

Блез Паскаль (1623–1662), французский математик, механик, физик, литератор и философ. В своей книге «Мысли о религии» описывал следующее пари («пари Паскаля»): для поиска ответа на вопрос, на что делать жизненную ставку — на религию или атеизм, Паскаль предположил, что вероятность существования Бога больше нуля, и рассмотрел два варианта.

Вариант первый: жить без веры крайне опасно, так как возможный «проигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — вечные муки. Если же Бог не существует, то цена «выигрыша» невелика — безверие нам ничего не дает и от нас ничего не требует. Реальным выигрышем атеистического выбора будет некоторая экономия средств и времени, так как не будет религиозных обрядов.

Вариант второй: жить по канонам веры неопасно, хотя и чуть более затруднительно из-за постов, всяческих ограничений, обрядов и связанных с этим затрат средств и времени. Цена «проигрыша» в случае отсутствия Бога невелика — затраты на обряды и усилия на праведную жизнь. Зато возможный «выигрыш» в случае существования Бога бесконечно велик — спасение души, вечная жизнь.

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765), первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и физик:

«Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет Божескую волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире научиться можно астрономии или химии» (из книги «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской императорской Академии наук мая 26 дня 1761 года»).

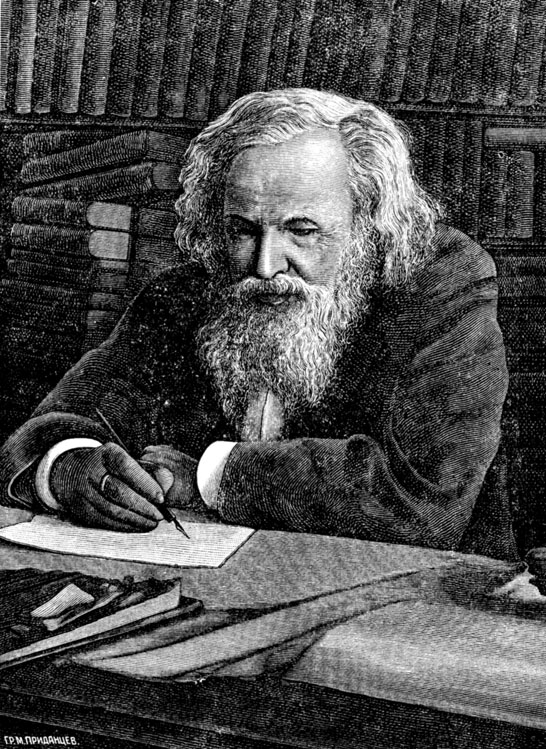

Дмитрий Иванович Менделеев (1834–1907), русский ученый-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог, геолог, метеоролог, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель

«По моему разумению, грань наук, доныне едва достигнутая и, по всей видимости, еще и надолго долженствующая служить гранью научного познания, грань, за которою начинается уже не научная область, всегда долженствующая соприкасаться с реальностью, из нее исходить и в нее возвращаться, эта грань сводится (повторю опять во избежание недоразумений — по моему мнению) к принятию исходной троицы несливаемых, друг с другом сочетающихся, вечных (насколько это нам доступно узнавать в реальностях) и все определяющих: вещества (или материи), силы (или энергии) и духа (или психоза).

Признание их слияния, происхождения и разделения уже лежит вне научной области, ограничиваемой действительностью или реальностью. Утверждается лишь то, что во всем реальном надо признать или вещество, или силу, или дух, или, как это всегда и бывает, их сочетание, потому что одинаково немыслимы в реальных проявлениях ни вещество без силы, ни сила (или движение) без вещества, ни дух без плоти и крови, без сил и материи» (из книги «Заветные мысли»).

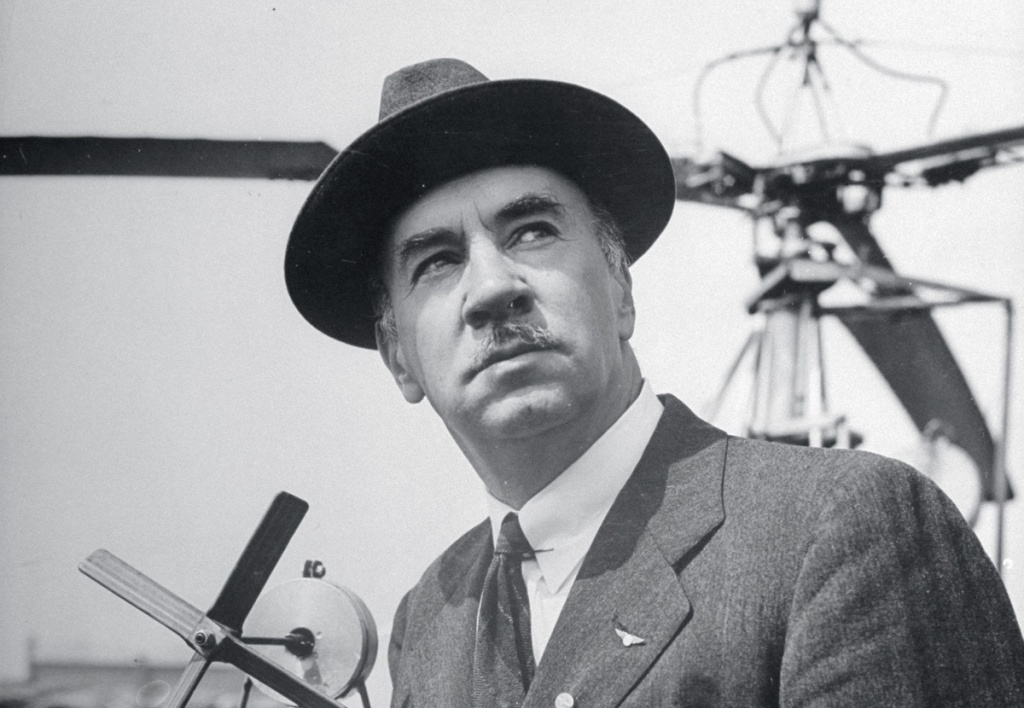

Игорь Сикорский (1889–1972), русский и американский авиаконструктор, ученый, изобретатель, философ:

«Всего несколько веков назад считали, что все, что происходит в природе, сопряжено с непосредственным Божьим участием. Планеты передвигали ангелы, стихийные бедствия виделись проявлением Божьего гнева и т.д. И открытие законов природы сначала вызвало резкое противодействие, чуть не обвинения в богохульстве.

Теперь, однако, мы признаем, что закономерности Божьего мира делают его еще удивительней и прекрасней, что величие и чудесная точность функционирования Вселенной есть результат действия естественных законов, которыми Бог пользуется как инструментом. Среди них один из главнейших — закон гравитации» (цитата из лекции «Эволюция души», прочитанной Сикорским в Фонде Вильяма Айреса в 1949 году).