…Не знаю, насколько зеленым был тот Алматы, которому отметили 1000-летие – юбиляра жителям так и не представили, а таинственные монеты, которыми азартно трясут инициаторы славной даты, про то настырно умалчивают. Но в том, что никаких деревьев к началу строительства Верного на этом месте не существовало – сомнений нет.

Свидетельство Семенова

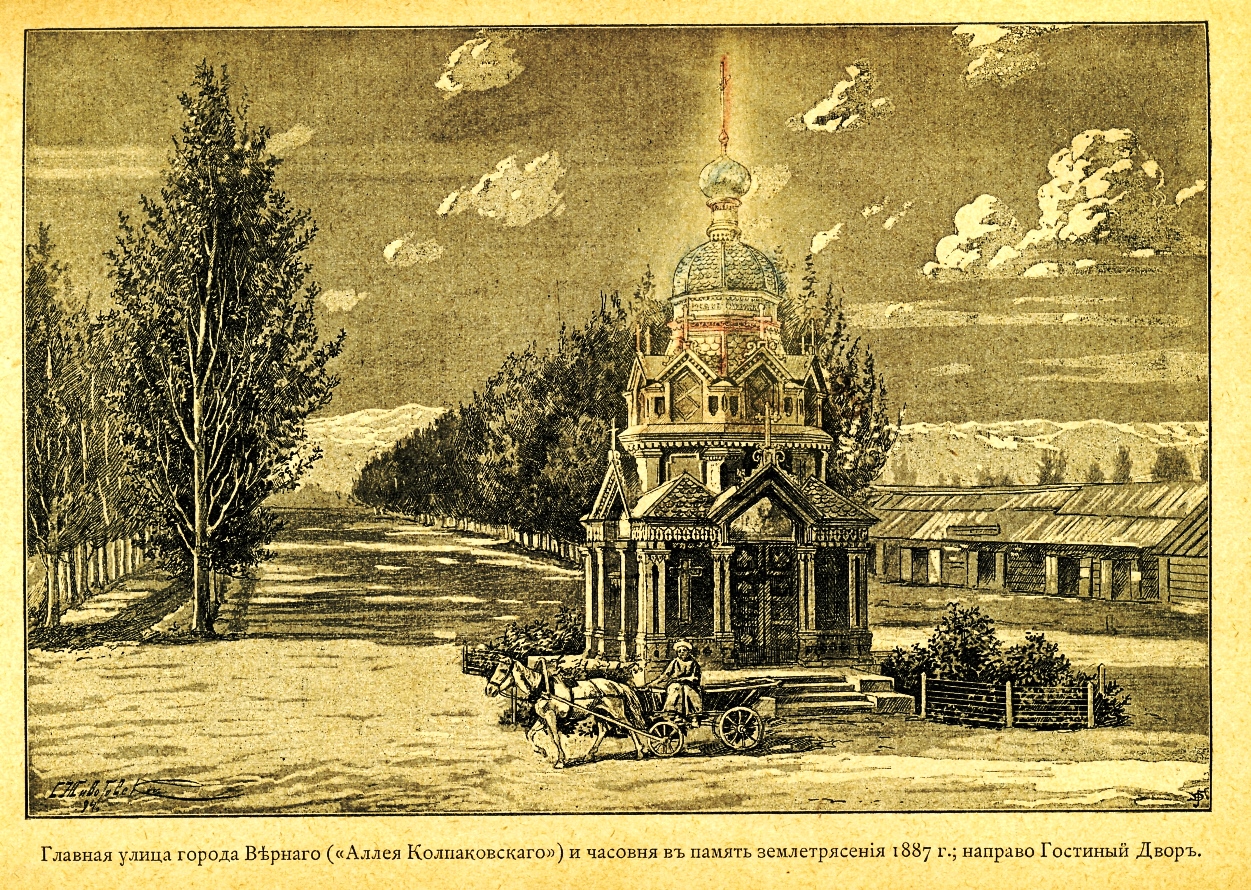

Об этом свидетельствует единственный достоверный рисунок, «снятый» художником Павлом Михайловичем Кошаровым в 1857 году. И подтверждает сам Петр Петрович Семенов (которому Кошаров сопутствовал при вторичном маршруте в Тянь-Шань), увидавший юное поселение годом ранее. Оно предстало перед глазами географа в виде строящихся домиков в зоне «необыкновенно сухого предгорья, где в то время не росло еще ни одного дерева».

Но домики недолго торчали на выезженных солнцем пустырях. Процесс усиленного озеленения начался вместе со строительством, немедленно, о чем свидетельствует отрывок из воспоминаний того же Семенова-Тянь-Шанского, относящихся уже к его вторичному посещению Верного, через год (в том самом 1857-м):

«Верное, к моему крайнему удовольствию, представилось мне уже в более приглядном виде, чем в 1856 году. Все домики были более или менее отстроены, а около домика пристава Большой орды был уже посажен молодой садик; это были первые деревья, посаженные на подгорье, на котором ныне цветущий город Верный утопает в зелени садов».

Почувствуйте разницу

Про «утопающий в зелени» город Семенов дописал спустя уже полвека, когда готовил свои дневники для издания уже в виде мемуаров. Все это время знатный географ и именитый сановник держал в поле своего зрения полюбившийся его сердцу городок в тени Заилийского Алатау (место своего апофеоза, позволившего заполучить к своей простой фамилии уникальное географическое дополнение – Тян-Шанский).

П. П. Семенов-Тян-Шанский. Рисунок П. Кошарова

За эти полвека существования город Верный приобрел славу одного из самых зеленых городов Российской империи!

Нужно учесть, что Верный строился в основном уроженцами Европейской России и Сибири, плохо переносившими безжалостное южное солнце. В отличие, к примеру, от тех же кокандцев, привычных к зною жителей Средней Азии, супостатов, двигавшихся навстречу с противоположной стороны. Их глиняные укрепления часто отличались полным отсутствием древесной растительности – отсутствие тени не составляло большой проблемы.

В Верном же охота защититься от лучей палящего светила присутствовало изначально. Как у жителей, так и власти. Еще до пришествия неистового озеленителя Герасима Колпаковского местное начальство принуждало нерадивых обладателей «участков» в станицах высаживать вокруг своих домов не только огороды, но и сады.

Сады: китайский след

А в 1857 году на правом берегу Алматинки был заложен и «Казенный сад», позже ставший городским, а еще позже – Центральным Парком культуры и отдыха им. Горького. Несмотря ни на что, он не только дожил до наших дней, но и продолжает оставаться любимым местом времяпровождения горожан и гостей города.

Благодаря насущному желанию и естественной потребности первых поселенцев создать укрытие от солнца, уже через пять лет повсюду по Верному зазеленели молодые сады, давшие долгожданную тень. Те самые сады, которым позже предстояло породить заветный апорт и славу города.

Но до знаменитого апорта еще предстояло дожить – воронежские мужики со своими саженцами вряд ли тогда еще знали о появлении нового поселения на далеких пределах державы, только недавно вошедших в границы Империи. Потому-то логично, что первые саженцы яблонь, груш и абрикосов были завезены в Верное из ближайшего центра садоводства – китайской Кульджи.

Экология без «экологии»

Во времена пребывания Семенова в Верном, не стихая, стучали топоры и терпко пахло свежим еловым лесом. Первые дома юного поселения возводились из стволов горных тянь-шаньских елей, вывозимых из Малоалматинского ущелья.

В 1857 году, знакомые П. П. Семенова просили совета, как избежать растрескивания еловых бревен, а заодно озадачили ученого поиском подходящих строительных материалов в окрестностях укрепления. Семенов был человеком отзывчивым – и совет мудрый дал и стройматериал нашел.

И очень скоро власти озаботились судьбой горных ельников настолько, что приняли новую строительную доктрину – строить город только из глины и камня. Гуманная экологическая инициатива, которую приписывают сибирскому генерал-губернатора Гасфорду, обернется трагедией позже, когда в результате Верненского землетрясения 1887 года город в одночасье лишится всех каменных и глиняных зданий, под руинами которых найдут свой конец сотни горожан.

Вряд ли кто-то во власти в те времена вообще-то знал слово «экология», но забота о горных лесах очень красноречива следующим фактом. Кирпичный завод, снабжавший Верное стройматериалом, находился на берегу Или. Чтобы использовать для обжига не ценное дерево, а бросовый камыш.

Казус Кошарова

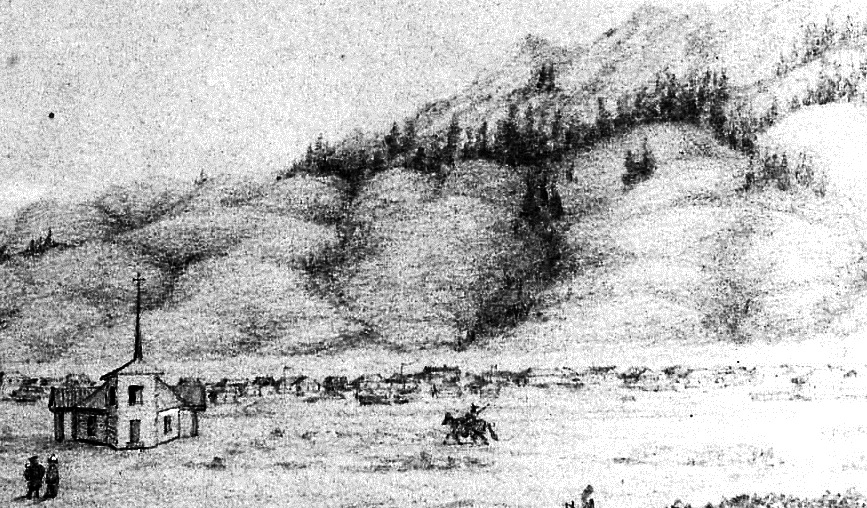

Павел Кошаров, спутник Петра Семенова, оставивший нам самое первое изображение Верного, вместе с ним задал краеведам волнительную загадку: один из ближайших к поселению горных гребней изображенный на его рисунке сплошь «порос» еловым лесом.

Ельник над Верным. Рисунок П. Кошарова

Увлеченный советский историк города Николай Петрович Ивлев решил даже, что этот лес действительно поднимался в те времена над вершиной Веригиной горы. Хотя это – несомненный ботанический нонсенс! Потому что нигде в Заилийском Алатау реликтовый еловый лес из тянь-шаньских елей не растет так низко, жестко подчиняясь законам «высотной поясности», которые установила тут сама природа (и первым рассмотрел сам Семенов).

Дело в том, что абсолютная высота возвышающейся над городом Кок-Тобе (Веригиной горы) – 1070 метров, в то время как самые низкие места произрастания тянь-шаньских елей отмечены на высотах не менее чем в 1200 метров над уровнем моря. На нижних пригорках местные елки не произрастают у нас в принципе! Тут эти реликтам холодных эпох очень жарко и сухо. К тому же, все авторы и источники акцентируют, что в первые годы строевой лес вывозили именно «из ущелий» и никто не упоминает лесоповала на вершинах ближайших «прилавков».

В чем же дело? Если только отбросить полубредовое предположение о том, что Кошаров, имея в виду предписание властей о некоей секретности военного поселения, сознательно исказил облик его окрестностей, то остается уверовать, что произошла банальная путаница, связанная с правом художника на некоторые вольности. По мнению некоторых исследователей, Кошаров вообще-то не все рисовал с натуры, не успевал, а многое дорабатывал уже позже, «по памяти», основываясь на своих путевых набросках.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Обложка: рисунок П. Кошарова, изображающий Верный в 1857 году