Как у большинства соотечественников и соплеменников, у меня всегда присутствовал непраздный, но и не совсем здоровый интерес к Германии, государству, у которого мы в свое время столькому научились, и из-за которого неожиданно понесли самые страшные жертвы из всех понесенных человечеством в XX веке.

Я говорю «мы», постоянно ощущая собственную сопричастность к событиям, развязка которых наступила весной 1945-го. В моей семье, как и в большинстве живущих рядом, есть свои собственные счеты к «той Германии», из-за которой все и произошло. Один мой дед, Федор Кузьмич Михайлов, вернулся в родную Алма-Ату, с фронта, весь израненный, а второй – Илья Михайлович Рыгалов, в родной Уральск, с войны не вернулся вовсе.

Вот от того-то, попасть в страну, куда так стремились попасть оба моих деда, я считал своим семейным долгом. Вот почему, очутившись там, я начертал свои маршруты, быть может не слишком логично для современного туриста, но весьма понятно для всех тех, у кого до сих пор не исчерпались вопросы к «той Германии».

Сила правды и крепость предубеждений

Символ Победы не случайно значился в моем списке под номером один. Несмотря на то, что решения в Третьем Рейхе принимались не тут, именно Рейхстаг стал главным магнитом для воинов-победителей в Берлине. И именно его штурм стал кульминацией всей страшной войны в Европе. И точку в ней ознаменовали красные флаги именно над его искореженным куполом.

...«Умные» сетевые историки ныне азартно впихивают друг другу угодливо подброшенную сентенцию, что никакого военного смысла в тех жертвах, которые были положены на этажах здания во время усиленного штурма в апреле 45-го, вообще-то, не было. Штаб фашистской армии и управление рейха находились вовсе не тут, а в бункерах, под землей. Рейхстаг же был лишь рубежом обороны, хорошо укрепленным и ожесточенно защищаемым теми, кому не было уже чего терять.

Действительно, здание было защищено линиями эшелонированной обороны, все окна были замурованы и превращены в бойницы, а на башенках стояли зенитные орудия. И штурм его принес заведомые жертвы. Впрочем, война без жертв немыслима даже в играх пацифистов.

Однако бывают места, смысл которых не ограничивается и не исчерпывается их военно-политическим смыслом. Символическое значение «пупа Третьего рейха» делало Рейхстаг архиважным мистическим объектом всей гитлеровской Германии. И где, как не тут, ставить жирную финальную точку развязанной немцами мировой войны? Так что Красное Знамя, полыхнувшее в те дни над горящей крышей – это своеобразный «осиновый кол», прекративший затянувшуюся агонию вампирического режима.

...Это объяснение – не для «новых историков», у которых есть «в запасе» и другие аргументы. Оно им и не нужно. У них – свои задачи и средства решения. Когда есть цель (в данном случае, умалить значение нашей Победы) – за аргументами вообще дело не станется. Недавно появилось кем-то подброшенное «открытие», что, дескать, в последние дни войны в Рейхстаге вообще-то располагался военный госпиталь и оборону держали несчастные «калеки». Когда я поделился этим «открытием» с Ханнелоре Фобу, смешливой экскурсоводшей, которая водила меня по коридорам и лестницам немецкого парламента, она лишь фыркнула и пожала плечами. Госпиталь тут действительно был – а где ему еще быть в осажденном здании? Но – в подвалах. А здание защищали отборные эсэсовские части из «французской дивизии». Французы? А что, кого удивляет?

Под куполом немецкого парламента

Сегодня в Рейхстаге заседает Бундестаг – парламент ФРГ.

В этом здании бывает много людей и каждый ищет что-то свое. Немецким школьникам, во время экскурсий, рассказывают тут о торжестве современного германского парламентаризма и либерализма. Благодаря особенностям «аквариумной архитектуры» (открытое общество!) зал заседаний напоминает операционную в мединституте. Всяк желающий может наблюдать за перипетиями парламентских прений сверху – через стеклянный колпак. Но наблюдать за германскими депутатами достаточно скучно. Слишком у них все цивилизованно (вот если бы «за стеклом» был не чопорный немецкий парламент, а, скажем, израильский кнессет – это было бы шоу!)

Для всяческих «зеленых», главный интерес (по крайней мере, пока они массово не поперли со своими тараканами в политику) состоял в самой постройке, которая вся напичкана всевозможными экологичными изюминками. Один только «солнечный купол» Нормана Фостера, из-под которого открывается одна из самых чарующих панорам Берлина – чего стоит! Сюда, под самый верх, можно подняться по лестнице, это привлекает тем, что одновременно отсюда можно видеть и весь Берлин, и работу парламентариев. Смотреть на Берлин увлекательнее...

Но купол служит не только удовлетворению любопытства, но и вполне утилитарной цели – освещению зала заседаний. Для этого в центре установлена сюрреалистическая конструкция из 360 зеркал. А рядом, на крыше, расположена солнечная батарея площадью 300 квадратных метров. Все это делает здание немецкого парламента еще и своеобразной теплицей. Вообще, «зеленые принципы» энергосбережения доведены до абсолюта.

Надо сказать, что высокотехнологичные позиции присутствовали еще в старом Рейхстаге, строительство которого началось во времена Вильгельма I, на деньги, полученные с Франции по контрибуциям после войны 1870-71 годов (что-то около 25 миллионов тогдашних рейхсмарок). Пневмопочта, ватерклозеты, телефонизация кабинетов, центральное отопление, собственная электростанция – все это делало Рейхстаг не только удобным для работы, но и весьма автономным строением.

После войны Рейхстаг, простоявший в руинах целое десятилетие, начали реставрировать. Еще во времена ГДР. А нынешнее здание вновь вернулось к своему изначальному наполнению уже после объединения Германии – когда сюда вернулась верховная власть ФРГ. Правда, уже в виде Бундестага.

Однако меня Бундестаг манил вовсе не торжеством чуждой демократии и достижениями технологий. Я, подобно многим соотечественникам, искал в Бундестаге Рейхстаг.

Честь расписаться на стене

30 апреля 1945 года над Рейхстагом взвилось сразу несколько красных знамен. Самое первое, в 18 часов 30 минут (по другим данным в 14.25), водрузил на колонне поверженного символом поверженной Германии наш земляк, 21-летний лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и 19-летний рядовой Григорий Булатов. Хотя официальным стягом Победы был признан штурмовой флаг, который подняли чуть позже (1 мая) Егоров и Кантария (и Берест, про которого «вспомнили» позже).

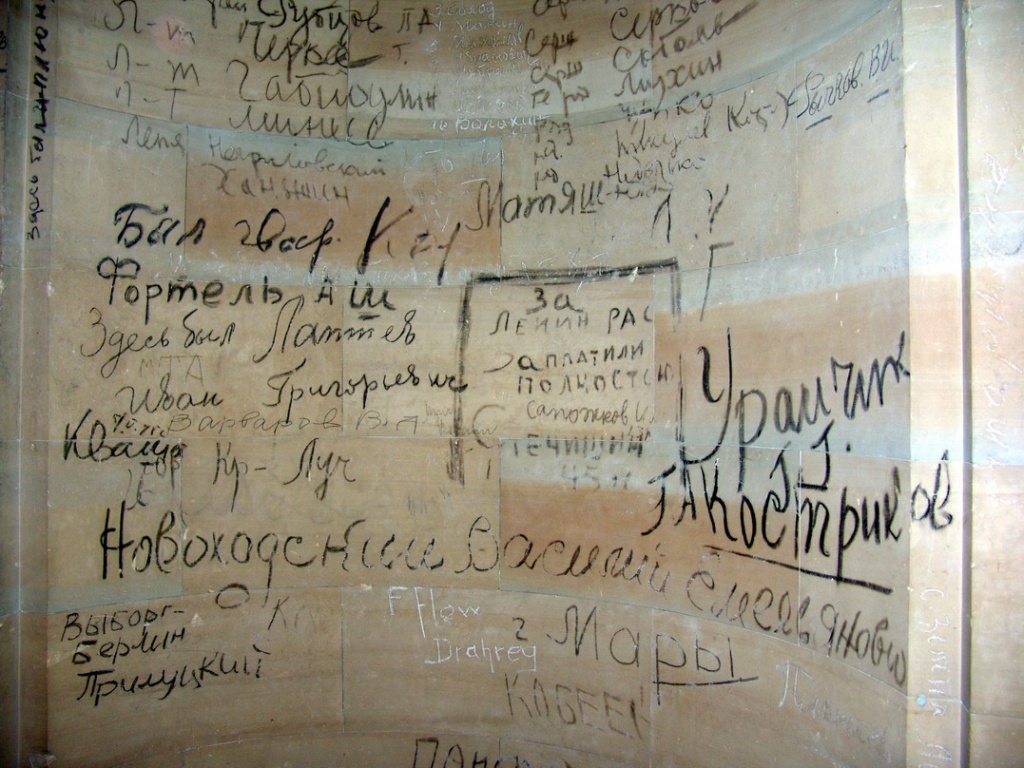

Знамя Победы давно в Москве. А вот надписи, сделанные в 45-м угольками горевшего здания на его мраморных стенах победителями, сохранились до сих пор. В общем-то для нас, чьи деды брали и расписывали рейхстаг, видеть эти граффити нормально. Не берусь утверждать того же о гражданах Германии, множество которых приходит на экскурсию в стены своего парламента и видит здесь откровения типа «мы, русские, вас, немцев, били, бьем и бить будем!»

Зная национальные особенности эмоционального применения русского языка, можно предположить, что стены Рейхстага были полны и более откровенных изречений. Но мне лично таковые не попадались. Да и не могли – во время последней «реставрации» надписей все эти исторические эпистолы были подвергнуты цензуре и вымараны корректорами. Основная масса – простые автографы типа «здесь был...». Иногда с указанием домашнего адреса. Кое-где – с характеристикой боевого пути (от Сталинграда – до Берлина). Или – с мотивацией (за город Ленина!). Как не искал, не обнаружил я и записей земляков-казахстанцев. Не удивительно – сегодня на стенах сохранилась лишь небольшая часть того, что оставили воины-победители.

Надписи наших воинов, что любопытно, «открыли» для современных немцев и туристов наши бывшие «союзники». Симптоматично, что во времена ГДР все эти граффити были вообще-то забелены. Но при реконструкции здания в конце прошлого века стараниями англо-саксонских архитекторов (именно они выиграли открытый конкурс) сакральные надписи вновь выплыли на свет Божий.

Вопрос приличия всей этой задорной эпиграфики на стенах в столь знаковом месте нет-нет, да и подымается в стенах самого этого заведения. Но пока что они сохраняются.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Фото автора

Обложка: картина Петра Кривоногова «Победа»