Чокан Валиханов умер 10 апреля 1865 года, у подножия Алтынэмельского хребта, в ауле своего новоприобретенного родственника, на сестре которого женился незадолго до того – султана Тезека. Умер на пороге своего 30-летия, на самой границе двух империй, сыгравших важную роль в его славе – Российской и Цинской.

Точка притяжения

Китайское государство в те годы располагалось гораздо ближе, нежели ныне, сразу за горами Чулак, Матай и Алтынэмель. Вершины их прекрасно просматриваются от могилы Валиханова.

Все эти небольшие по местным меркам горы, крайнее юго-западное проявление Джунгарского Алатау и хребта Боро-Хоро, редко посещаются туристами, за исключением разве что «Золотого седла» перевала Алтынэмель, через который и сегодня тянется трасса из Сарыозека в Жаркент. Действительно, для массового отдыха эта диковатая гряда, представляющая собой узкую и сравнительно безводную полосу гор, вряд ли представляет живой интерес.

Однако для любителей природы она представляет несомненный интерес тем, что являет собой географическую грань, разграничивающую довольно разные по климату области – Прибалхашье и Верхнюю Илийскую долину.

Но еще интереснее эти места для почитателей Валиханова. Тут, у северного ската гор, он и нашел свое последнее пристанище. А в селе, носящем ныне его имя, с советских времен функционирует крупнейший мемориальный музей, посвященный великому казаху.

Смерть, соединившая генерала, губернатора и купца

Валиханова похоронили по мусульманским обычаям. Никто из друзей и близких не присутствовал при его погребении. Несмотря на новообретенных родичей и универсальный титул султана, Чокан Чингизович родился очень далеко от этих мест, на другом краю Степи – тут он так и не стал родным.

Потому смерть его сразу обросла неясными слухами, а со временем породила множество вопросов. Но про странности его ухода я расскажу как-нибудь позже. А сегодня хочу направить вас туда, где должен хоть раз в жизни побывать всякий уважающий себя и свою страну казахстанец.

Нынешний гранитный обелиск с барельефом был воздвигнут над могилой в сентябре 1958-го года прошлого века. Но это был не первый, и даже не памятник.

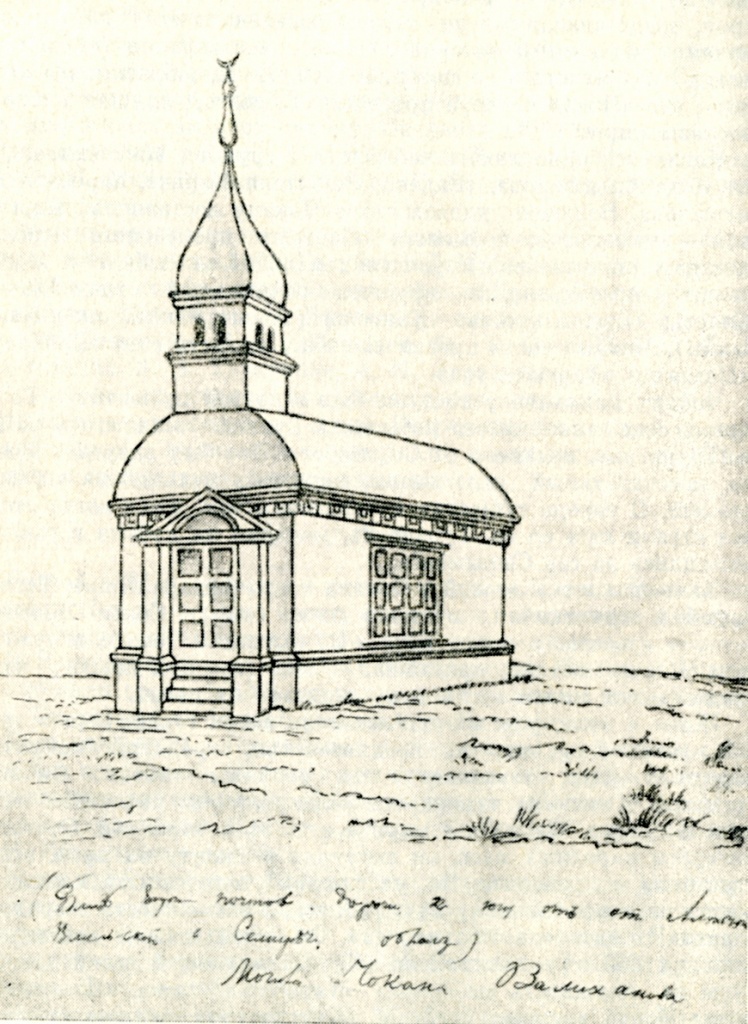

Первый памятник над могилой Валиханова. Рисунок Григория Потанина

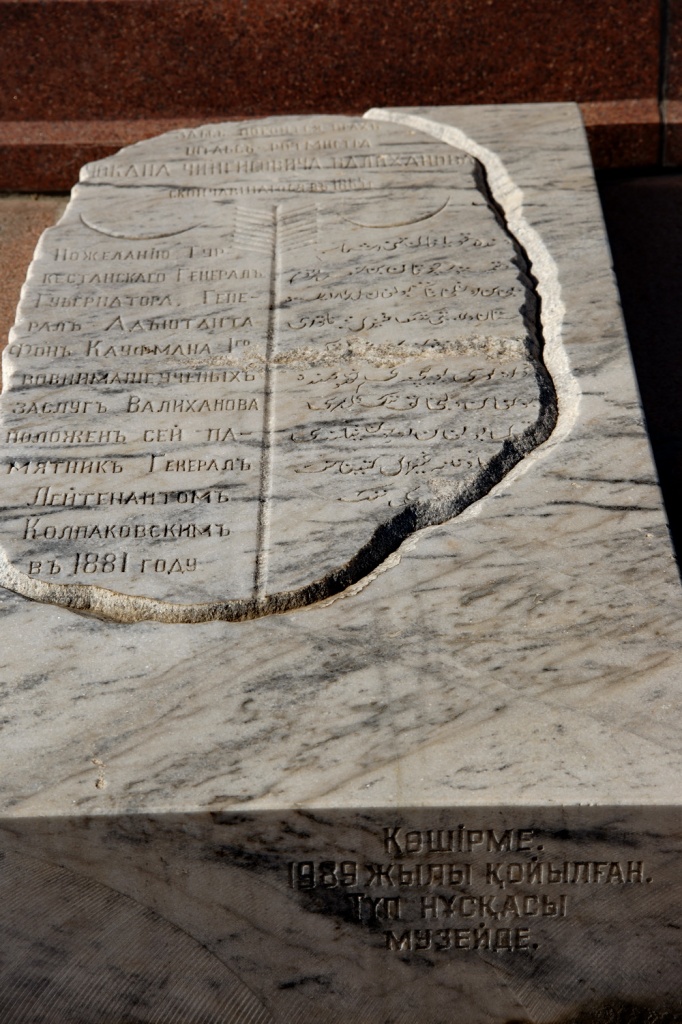

Предыдущий, поставленный в 1880 году стараниями легендарного генерала Колпаковского, туркестанского губернатора Кауфмана и радением купца Кузнецова, сохранился в виде мраморной плиты с эпитафией по-русски и по-арабски (копия его вделана у подножия нынешнего памятника, а оригинал со следами варварства можно увидать в музее). А перед этим существовал еще и глиняный мазар, от которого не осталось ничего кроме рисунка друга-однокашника Григория Потанина.

Незамысловатый и аскетичный каменный обелиск над прахом великого исследователя и просветителя сильно отличается от тех помпезных и дорогих монументов, которые ставят ныне своим предкам современные казахские нувориши. А ведь Валиханов – человек, благодаря которому очень многие образованные европейцы не только впервые услыхали этноним «казах», но и прониклись искренней симпатией к степному народу.

Он памятник воздвиг себе

Почему же его скромная могила не выглядит местом поклонения и не носит следов почитания?

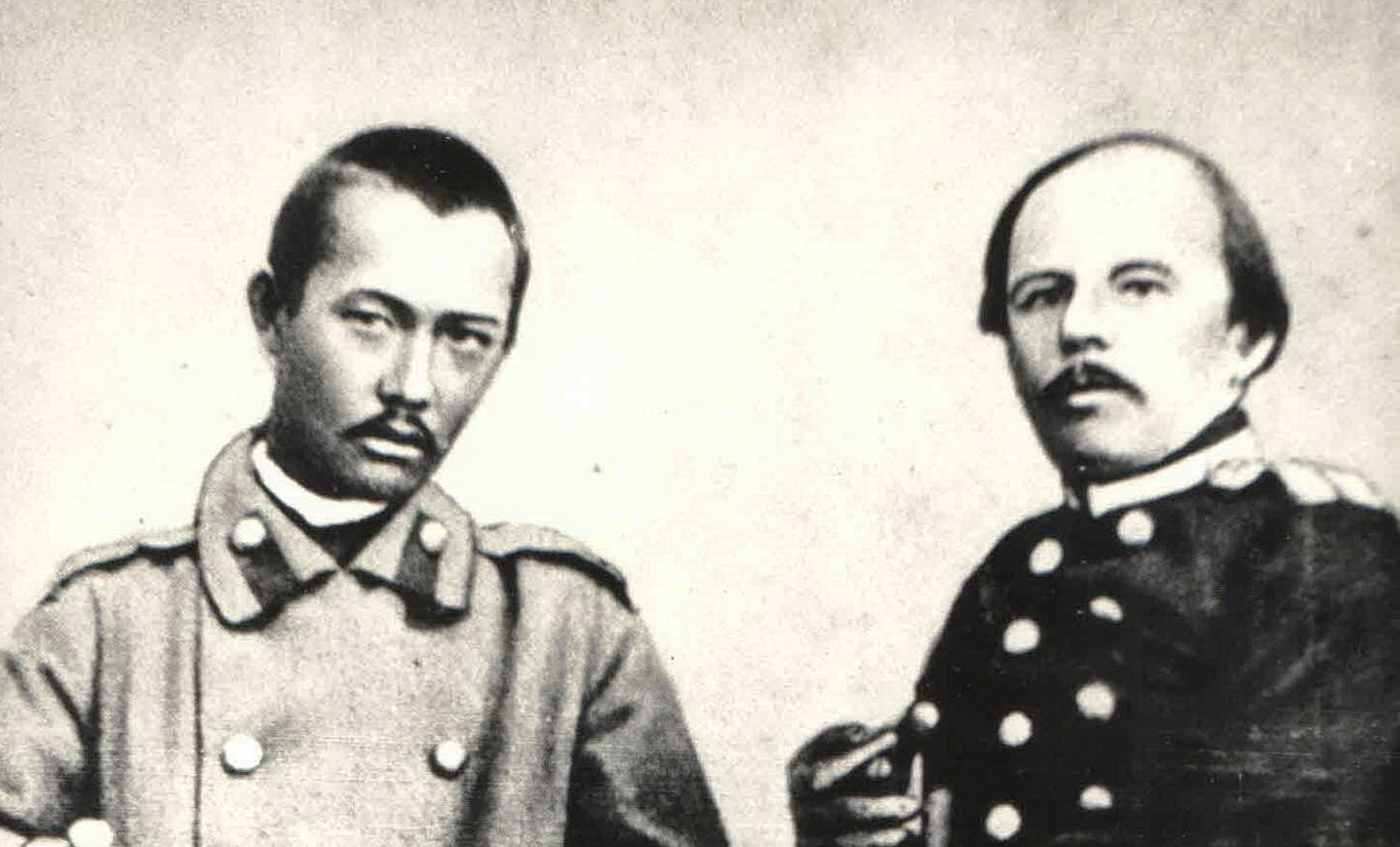

Не последнюю роль в этом сыграло то, что он покоится так далеко от тех мест, где родился, и где род Валихановых, последних властителей Среднего жуза, значит гораздо больше, нежели здесь, в землях казахов Старшего жуза. Важно помнить и то, что у него не осталось прямых потомков, а для традиции сохранения памяти, в Казахстане, как старом, так и нынешнем, такое положение дел также может иметь определяющее значение. А многие особо ретивые представители национальной интеллигенции не могут забыть ему и его царского мундира, в котором он щеголял всю жизнь.

Таким образом Чокан Валиханов не стал «почитаемым предком» и «святым», подобно Джамбулу и Абаю, на его могиле редко появляются навязанные паломниками ленточки-садака.

Но, так или иначе, Чокан Валиханов более многих достоин того, чтобы специально посетить его могилу. А вместе с ней и чудесный музей в близлежащем селе Чокан (бывший Шанханай), также появившийся здесь в советский период.

Музей, который нельзя объехать

О местном музее, открытом к 150-летию Чокана Чингизовича в 1985 году, следует сказать особо. Он внезапен. Как по своей архитектуре и своими интерьерами, так и продуманности примыкающей территории. Здесь, в небольшом парке, на взгорке, поставлен и памятник Валиханову. Самый большой в Казахстане.

Хотя личных вещей самого Валиханова в музее практически нет (их попросту не сохранилось), экспозиция насыщена артефактами и иллюстрациями, способными погрузить посетителя во все аспекты недолгой жизни «промелькнувшего метеора».

Немногие ведают что и могила, и музей расположены в относительной близости от нашей южной столицы – за Сарыозеком. Так что добраться сюда из Алматы и Талдыкоргана можно за несколько часов.

В прежние времена, когда, как ни странно, «культ Валиханова» присутствовал в обществе куда заметнее (романы и фильмы о нем, юбилеи, премии его имени, его собрания сочинений большими тиражами – принадлежность минувшей эпохи), сюда, к могиле, в день наезжало по несколько автобусов с организованными туристами. А рядом с музеем даже функционировала полноценная гостиница для профсоюзных паломников.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Фото автора