Никаких аналогов в нынешнем времени у пионерского лагеря нет. Да и быть не может. Детство как таковое, конечно, осталось, но вот то общество, с теми отношениями – это уже предмет забвения. Так что вряд ли в контексте темы интересен опыт нынешних поколений молодых казахстанцев, которым выпала жизнь уже совсем в иных реалиях и по другим принципам, нежели тот, в котором росли отцы и деды. Современные родители, прежде чем отправить свое чадушко в загородный оздоровительный лагерь, проведут ни одну ночь в бессонных раздумьях о разумности такой отправки. Чтобы потом всю смену не выпускать из рук сотового телефона.

Совсем не так было во времена тех легендарных пионерских лагерей, в которых проводили время советские школьники.

Организация-коммуна

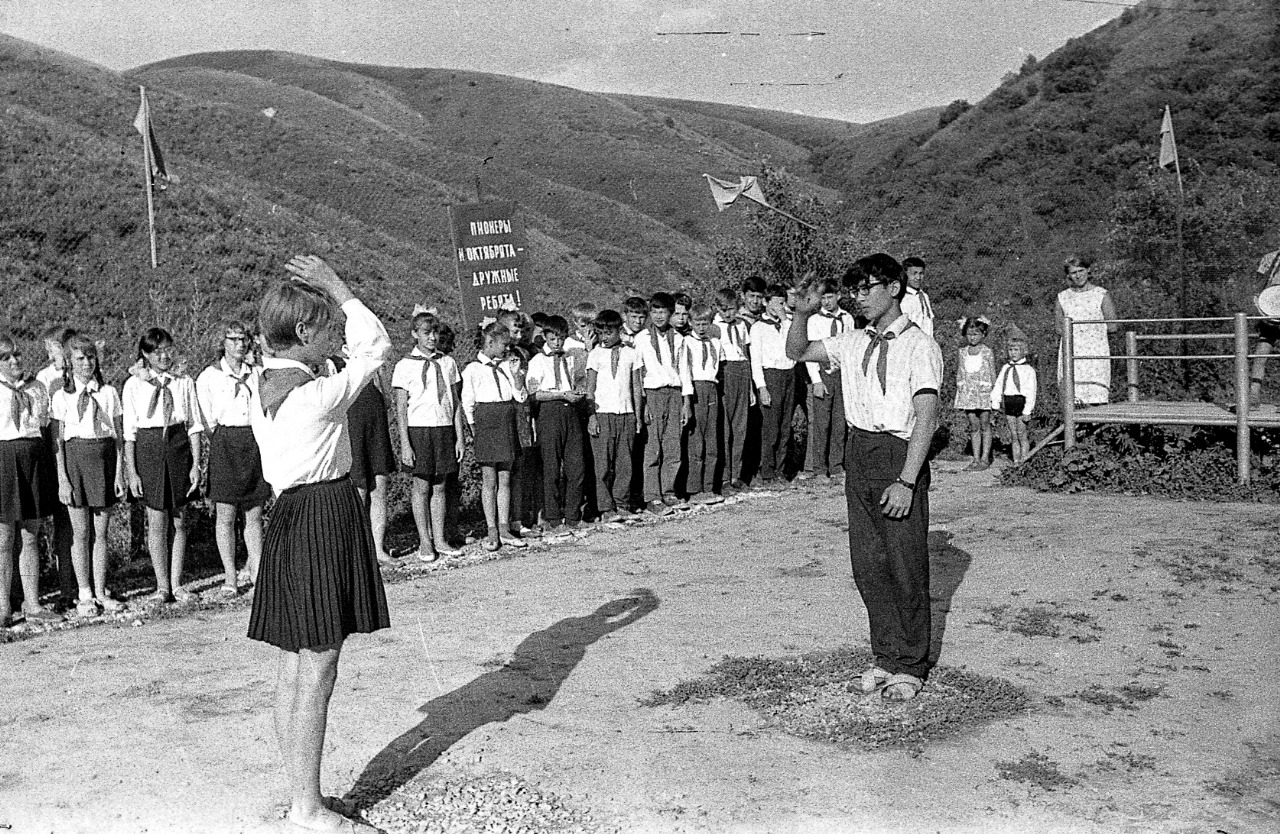

Все те, кому ныне за полтинник, наверняка, хоть однажды за жизнь, да побывали в пионерском лагере. И им не надо объяснять, что такое пионерский поход, пионерский костер, пионерская линейка, юная пионервожатая и полдник – с киселем и свежим серым хлебом.

В 1973 году в СССР функционировало 40 тысяч пионерлагерей, в которых провело лето 9,3 млн ребятишек. Не отставала от остальных в лагерном движении и Казахская ССР. Только в Алма-Ате работало более 40 загородных и 100 школьных лагерей, где, в начале 80-х, отдыхали свыше 50 тысяч человек в год (а первый лагерь вблизи нашей бывшей столицы открылся в 1933 году).

Оплатить путевку не составляло напряга даже самым низкооплачиваемым инженерам (впрочем, профсоюз в этом деле всегда готов был оказать помощь и выдать ее бесплатно). Потому и с местами проблема существовала – на всех желающих их все равно не хватало.

Город – деревне

В 70-е годы уже мало кто задумывался, что изначально замышлялось все не только ради забавы и оздоровления на свежем воздухе. Исконно детский отдых пионеров имел еще и яркую идеологическую подоплеку. Государство готовило свое будущее.

Вот как определялись его задачи в 1929 году:

«Лагери пионерские, летние организации-комунны городских отрядов пионеров. Устраиваются в сельских местностях. Жизнь в коммуне, постоянное общение с деревенскими пионерами и помощь им, жизнь среди природы, все время на свежем воздухе, – способствует, с одной стороны, физическому оздоровлению пионеров-лагерников, с другой – ставят их в обстановку общественно-трудовой и коллективной жизни, укрепляет смычку города и деревни. Работа пионеров в селе, … заключается главным образом в проведении бесед с сельскими детьми, в организационной помощи местным пионерским организациям, работе в избе-читальне, в специальной стенгазете, постановке инсценировок и пр.».

Любопытно, что все это сохранилось в пионерлагерях до самого их исчезновения. Правда, изрядно трансформированное и выхолощенное.

«Кайнар»: конкретный пример из 70-х

«Пионерское лето» для меня и моих школьных товарищей, обитавших в поселке Алатау под Алма-Атой, ассоциировалось с пионерлагерем «Кайнар», которым наш «научный городок» обзавелся примерно в 1967 году. Построенный в диком горном ущелье за поселком Талдыбулак (за Тургенью и Каракемиром), он, для многих из нас, и стал первым пробным «глотком свободы».

Лагерь был «ведомственным», так что Институт ядерной физики (ИЯФ) в котором трудились наши родители, не только финансировал строительство, но и поставлял строителей. Это было очень в духе того времени и в стиле жизни наших родителей – не ждать милостей от всяких районных ОНО, а взять да и сделать все для своих детей своими руками!

«Кайнар» всю свою бытность оставался предметом гордости и радости юных жителей нашего Научного городка. Оставленный еще в советские времена и разрушенный в последующие годы, наш лагерь, однако, до сих пор живее всех живых в памяти тех, кому довелось хоть раз отдохнуть там «в свое время». Ностальгия о том отдыхе так сильна, что ныне, на руины лагеря даже организуются своеобразные паломничества – с барабанами, галстуками, песнями, речевками, пламенными взорами и торжественными линейками (участникам этих построений, правда, уже далеко за пятьдесят).

Жизнь солагерная

Таким образом, представить себе хоть одного «активно оперяющегося» учащегося из нашей школы 1960-х – 80-х годов, не побывавшего в «Кайнаре» – все равно, что вообразить нынешнего ровесника тогдашних солагерников без мобильной привязки к родителям. Некоторые вообще проводили там каждое лето.

Лагерь сближал и перемешивал поколения. Самые юные – попадали в него после первого класса. Самые зрелые – после седьмого. Отлученные на целый сезон (почти месяц!) от родных пенатов, мы на практике постигали совершенно новое для себя состояние – самостоятельного бытия в коллективе на лоне полудикой природы.

Кстати, о связи с родителями. В «Кайнаре» не было даже обычного телефона. Единственной связующей нитью с оставленным миром оставался прикомандированный к лагерю автобус. А единственным днем, нарушавшим веселый монастырский режим – «родительский день».

Разумеется, тогдашние родители оставались родителями. Заботились и волновались – ведь для многих из них это месячное расставание с чадом также было первым в жизни. И дети оставались детьми, так что шалости, не всегда безобидные шутки, борьба за свою выстраданную независимость, а то и откровенный вызов лагерному режиму – все это было фоном каждого нормального сезона.

Но, наверное, в этом и состоит главное отличие тех советских лагерей - все случавшиеся эксцессы не становились системными, пресекались на корню и не делали погоды в повседневной жизни солагерников. Так, по крайней мере, было у нас в «Кайнаре»

Между правами и обязанностями

Жизнь пионерлагеря состояла из маленьких докучливых обязанностей и больших человеческих радостей.

К первым относились: соблюдение дисциплины, запрещение самовольно покидать территорию, поддержание чистоты и порядка, дежурство по лагерю и столовой, физкультура по утрам, обязательный сон после обеда и утвержденный кем-то когда-то типовой распорядок дня.

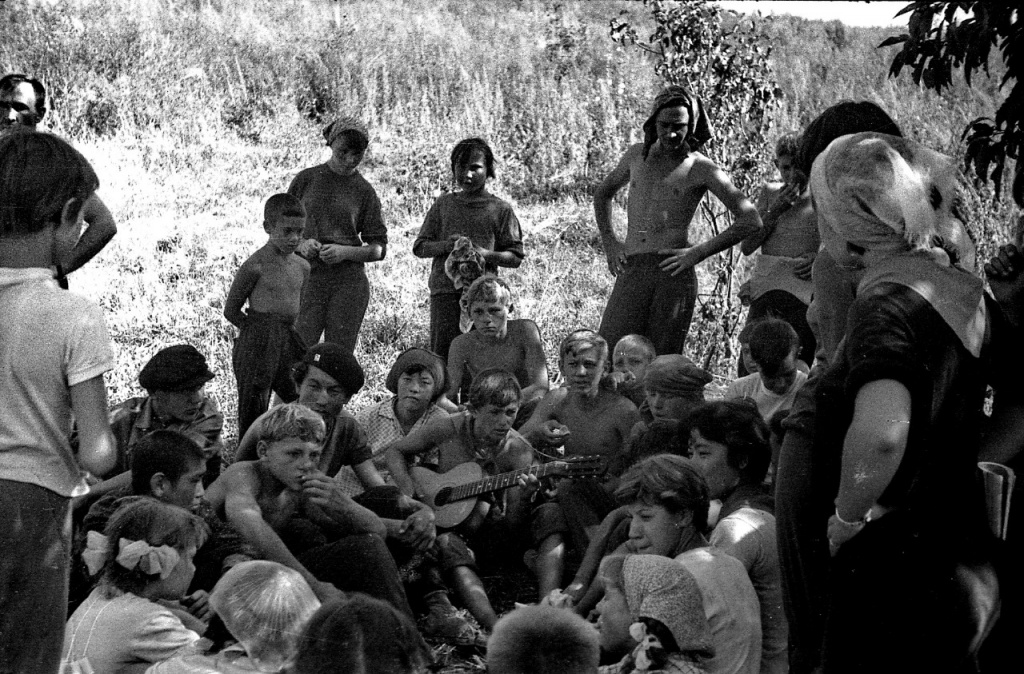

Вторые состояли из бесконечных игр, межотрядных спортивных состязаний, купания в бассейне, похода с ночевкой (для старших, а младшие ходили на однодневные прогулки-экскурсии) в соседнее ущелье Бахтияр, ночных шалостей в палатках и вагончиках девчонок и малышей (шалостей – невинных, с простыней на голове и тюбиком зубной пасты в руке), пионерских костров, поездок по соседним лагерям (на футбольные баталии, спортивные соревнования, смотры худсамодеятельности), бесед со старшими и чтения любимых книг, и, самое заветное, четырехразового ежедневного питания в столовой.

Таким образом, радостей по-любому было больше, чем горестей.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор серии книг «Как мы жили в СССР»

Фото из архива автора