Чтимый туристами и паломниками мавзолей Айша-Биби близ Тараза дошел до нашего времени в виде руин. Говорят, что еще полтора века назад он был цел, и даже имел купол, о формах которого спорили исследователи и размышляли реставраторы в советские времена. Но даже в виде руин, знакомых всякому любителю древностей, мавзолей был филигранен и безупречен. И вызывал неизменные восторги даже у неискушенных профсоюзных экскурсантов советского времени, которых непременно завозили сюда, на западную окраину Джамбула, в село Головачевку.

Реставрация или евроремонт?

Мавзолей вообще-то долго не решались восстанавливать, заключив для сохранности в стеклянный саркофаг. Там он и оставался, пока, в недавнем времени, за него не взялись современные «реставраторы» и не «воссоздали» его таким, каким… посчитали нужным. Такой он и предстает взору многочисленных посетителей ныне.

В советские времена вообще-то было много сомнений по поводу корректности реконструкции даже расположенного рядом мавзолея Бабаджи-Хатун. Более простого и сохранного. Про Айша-Биби я таких обсуждений не припомню. Зато теперь этот средневековый мавзолей (в селе Айша-Биби под Таразом) – совсем новенький, с иголочки! Словно богатая старушка, вышедшая из элитной клиники пластической хирургии! Но это никого из тех, кто приезжает всуе попросить чего-нибудь сокровенного в святом мазаре и с удовольствием отселфиться на его фоне, вовсе не смущает. Парадокс, но для массового потребителя (туриста или паломника) вид стопроцентно отремонтированного объекта может быть куда привлекательней, нежели невнятные исторические руины.

Хотя понятно, что истинная историческая ценность любого памятника архитектуры (а тем более – культового, намоленного) обесценивается при таком грубом «евроремонте» стократно. Тут признаки явного новодела чересчур уж откровенно мозолят взор. Потому-то споры о корректности подобной «реставрации» в узком кругу посвященных не умолкают до сих пор.

Впрочем, разве в Казахстане на это обращают внимание? Желание сделать из историко-археологического памятника приманку для паломников и аттракцион для вожделенных «массовых туристов» – вот, похоже, главный стимул и основа мотивации для тех, в чьих руках судьба раритетов. Этот путь, будем справедливы, сегодня широко используется во многих странах. С особым размахом и снобизмом – в соседнем Китае, где «реставрация» исторических памятников, на фоне стремительно развивающегося туризма, ведется чуть ли не домостроительными комбинатами.

Массовый туризм и штучные ценители

Вокруг Айша-Биби действительно стало более оживленно – запустовавшее было место профсоюзных экскурсантов советского периода восполнили туристы духовные. И от чего мне упорно кажется, что и организацией этих «духовных туров по святым местам» занимаются ныне те же самые люди, которые в советские времена сопровождали группы материалистов и заученными фразами казенно вышучивали религиозное мракобесие пращуров?

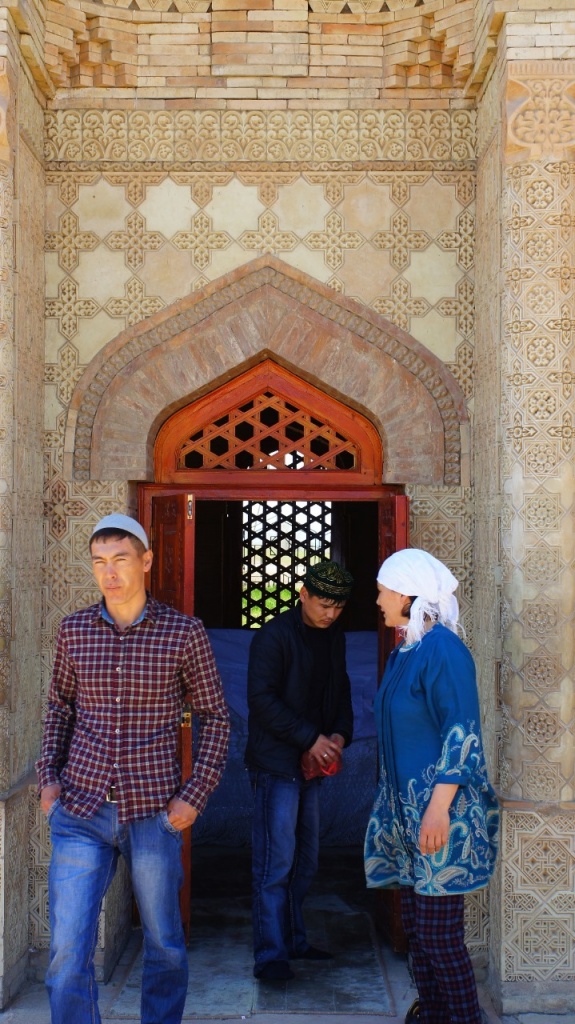

Торопливые группы (состоящие, как правило, из женщин в платках) в ускоренном ритме совершают положенные обряды (в порядке живой очереди), расстаются с положенными суммами-садака и спешно фиксируются на камеры смартфонов. Чтобы скоренько отправиться к следующему пункту своей паломнической экскурсии.

Вокруг Айша-Биби стало шумно. Но сам памятник, так сильно напоминающий ныне новенькую декорацию очередного батыр-экшена киностудии «Казахфильм» или аттракцион в каком-нибудь Диснейленде, отнюдь не расточил всех своих загадок и тайн. Просто – затаился, насупился. И оно не случайно – мы ведь имеем дело с уникальным объектом поклонения, история которого измеряется не парой десятилетий, а многими веками. А потому сюда все же стоит заглянуть даже самому взыскательному ценителю древностей.

Главное – сделать это не в составе плановой группы. Тогда, быть может, и отделится истинное от наносного, и приоткроется неплотно прикрытая в таких местах дверь к сокровенному.

Обаяние женщины

Самая яркая особенность мазара Айша-Биби, отличающего его от сотен других, в том, что, согласно традиции, он стоит над прахом женщины (как и соседний Бабаджи-Хатун!). Что достаточно редкое явление для мужского мира мусульманских проповедников и праведников. А личность самой Айша-Биби, при всей туманности и легендарности ее образа, не лишена романтических черт, что само по себе свидетельствует о глубине культа, который существовал здесь гораздо ранее пришествия ислама.

Древний, доисламский Тараз – это ведь пока еще настоящий «polis Incognita» нашей истории. Мы очень мало знаем про то, как он выглядел, но еще меньше понимаем – чем он жил, о чем думал, чему поклонялся.

И тут мы с вами на время покинем скучноватую орбиту истории-науки, дабы насладиться пьянящим ароматом истории-предания.

…Рассказывают, что дочь некоего Зенги-баба, несравненная Айша воспылала страстью к правителю Карахану, чья столица располагалась в Таразе. Долгим был путь девушки от дома отца к дому возлюбленного. Утомленная дорогой, красавица решила перед встречей смыть с себя дорожную пыль. Для чего решила искупаться в небольшой речке Ассы. Но злой рок довлел над дочерью Зенги-бабы. Стоило ей сойти с верблюда и, стыдливо скинув одежды, приблизиться к пленительно прохладной воде – как выползшая из-под камня черная змея смертельным поцелуем прильнула к белоснежной коже девушки…

Умершую Айшу-биби похоронили там, где нашла она свою смерть (или же – смерть нашла красавицу?) Хранительницей могилы стала ее неразлучная спутница и подруга – Бабаджа-хатун. Которую, в свою очередь, когда пришел и ее черед, погребли рядом…

…С тех пор минуло почти тысячелетие. Но они по-прежнему рядом – две вечные подруги. Как рядом и два неразлучных мавзолея.

Вся эта трогательная история с трагической смертью погребенной тут невесты, погибшей от рокового укуса змеи в самом конце своего длинного пути к загадочному духовному избраннику – несет в себе явные отголоски какого-то забытого мифа, сохранявшегося тут до пришествия ислама. Несмотря на свою гипертрофированно мужскую природу, новая вера так и не смогла преодолеть первобытного женского обаяния почившей архаики. Как не удалось окончательно добить очарования места и нынешним реставраторам-визажистам.

Вопросы у надгробья

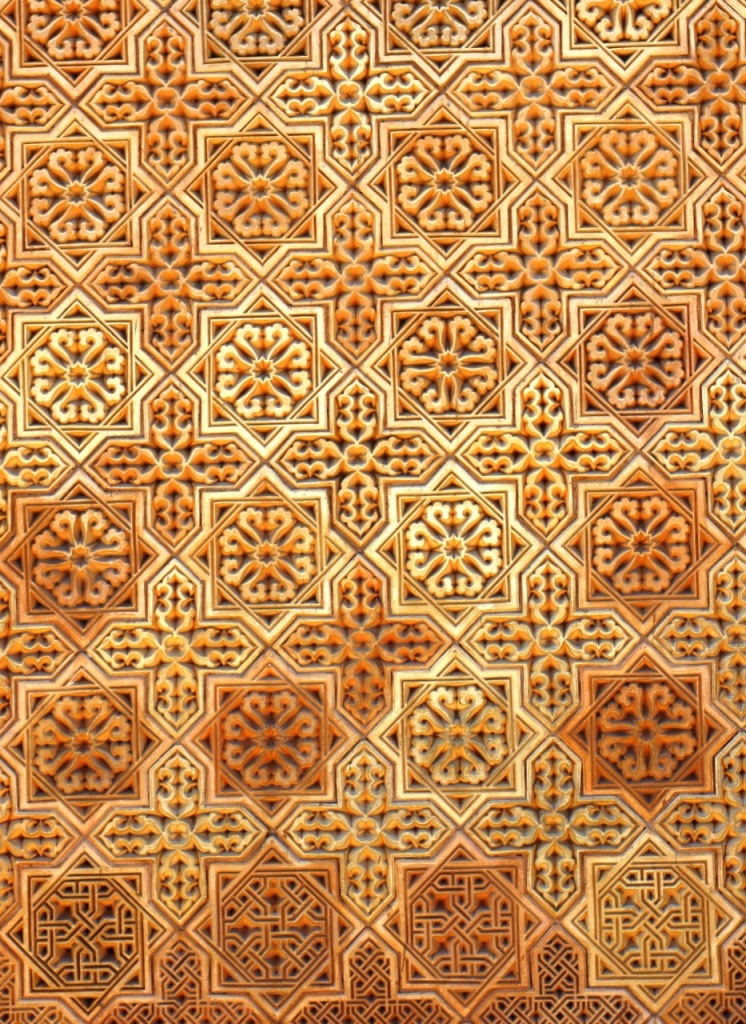

Мазар Айша-биби уникален по своему декоративному убранству и трепетности пропорций. От его терракотового декора трудно оторвать взгляд. Солнце, верша свой дневной путь по небосклону, под разными углами высвечивает рельефы резных узоров и постоянно играет с восприятием зрителя. В этой живизне орнаментов древних стен – одна из главных причин того притяжения и очарования, которое испытываешь при таком коротком контакте с гробницей.

Хотя в Средней Азии и встречаются памятники, с которыми наблюдается явное сходство – их немного. Первым приходит на память знаменитый мазар самого Исмаила Самани, основателя династии, частью владений которой был когда-то и древний Тараз. Он находится в Бухаре. Но там – понятно. Там – Бухара, которая была одним из главных культурных центров тогдашнего мира. Бухара – с ее богатым умственным потенциалом, с ее знаменитыми поэтами, ремесленниками и зодчими. И мавзолей, не абы кого, а всесильного самодержца.

Тут же – граница оседлого мира, далекая окраина. Торговый город, не отмеченный ни в каких поэтических прорывах и философских озарениях. Здесь такие памятники просто так не возникали. Для возведения подобных нужен был очень сильный аргумент и не менее сильная воля.

На самом деле никто ведь точно не ведает – кем была та одухотворенная невеста, остановленная всесильным роком и за что, удостоилась такой чести. Бессмертного имени. Откуда она явилась? К какому роду-племени относится? Вместе с совсем уж легендарным Зенги-баба, ее отцом называются не менее примечательные персонажей – Измаил-ата, а также более реальный поэт-мыслитель XII века Хаким-ата.

А что до мазара Бабаджи-хатун (которая, согласно другим рассказам, была вовсе не подругой, а сестрой главной героини), так он, по мнению специалистов, вообще-то появился веком ранее мавзолея Айша-биби – еще в XI веке.

Но как это по-человечески понятно – желание видеть в красивом памятнике память о Женщине и непременную историю Любви! Как-то сразу вспоминаются другие мусульманские памятники – Тадж-Махал в Агре, Биби-ханым в Самарканде. Исламские властители оставались по природе своей мужчинами. И даже если не так, молва с годами все равно делала их таковыми.

Кресты на стенах

Но вернемся к наиболее ценной архитектурной составляющей мавзолея – уникальному терракотовому декору стен, сохранившихся в достаточно первозданном виде. Что бросается в глаза, даже при мимолетном взгляде – так это обилие крестов.

Можно, конечно, попробовать объяснить все эстетикой строительства, произволом дизайнера. Но только в культовых сооружениях такое объяснение будет, если говорить совсем мягко, не корректным – это же не клуб советской эпохи, где оформление велось «своими художниками» из «собственных материалов» (и даже не ночной клуб современности с креативным интерьером «а ля какой-нибудь Уорхер»).

В традиционном надмогильном сооружении каждая черта имела свое сакральное значение. Другое дело – «помним» ли мы этот первоположенный смысл.

Кресты на могилах – могут ли они вообще-то быть случайными? Напомню, что ислам-то пришел сюда не на пустое место – несториане-христиане, манихейцы, буддисты – все они обживали эти места веками ранее. Христианство владело тут умами и душами местных жителей несколько веков кряду. И во времена строительства памятника, несмотря на уже оформившуюся победу ислама, вера в Христа еще не была изжита здесь окончательно.

...Впрочем, если заглубляться еще, то несложно выяснить, что крест, вообще-то, знак, куда более древний, чем христианство. И гораздо более распространенный, нежели символ одной, пусть даже и мировой религии.

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

Фото автора