На географических картах и под всеми официальными документами «Алма-Ата» впервые появилась в 1921 году. Благодаря этому (казусу, волюнтаризму или оплошности) до 1993 года мы жили в уникальном по красоте своего имени городе. Только вслушайтесь – Ал-мА-А-тА! Четыре долгих «а» и две звонкие согласные в слове из семи букв!

Метаморфозы Яблочного божества

Обрубив звонкое окончание, новая ономастика вроде бы вернула городу «исконное название». Но как же оно проигрывает старому! И не только звучанием, но и значением.

Банальное «Яблочное» и по смыслу далеко не дотягивает до благородного «Отца Яблок». Если принять во внимание, что «Отец» этот – не простой «агашка», чей-то папа, способный решить все проблемы, не какой-то там крестный пахан, регулирующий денежные потоки – а «святой», «небесный покровитель». Уникальное, нигде более не ведомое Яблочное божество!

Алма-Ата!

Любопытно, что в русском языке (в казахском языке такой грамматической категории нет) при этом, несмотря ни на что, Алма-Ата – нарочито женственна. Хотя по всем канонам имя города должно относиться к терминам мужского рода (город, Отец), но с первых лет существования топоним обрел, а потом и вовсе закрепил за собой парадоксальное идеоматическое свойство.

Более того, «наша Алма-Ата» – обрела не только женский род, но ярко выраженную женскую суть. Вот и Джамбул был вполне согласен с этим утверждением (по крайней мере, в переводе):

«Столица – красавица Алма-Ата…»

Знаменательно, что, утратив название, город вряд ли поменял свой пол. Хотя номинально он теперь – он. Наш Алматы. Но на его природной женственности все эти топонимические казусы отразились мало.

Ты на ту?

Вообще, поэзия все время присутствует рядом с нашей «притчей во языцех». Встречаются, к примеру, некоторые сомнения и в том, что традиционный перевод «Алматы» как «Яблочное» – вообще-то полностью корректен.

В советские времена Институт востоковедения Академии наук СССР выпускал авторитетный сборник «Топонимика Востока». В одном из томов мне на глаза попался любопытный очерк казахстанского исследователя Е. К. Койчубаева, где автор весьма обоснованно доказывал, что окончание топонимов на «ты» это не что иное, как трансформации монгольского окончания «ту» (гора). Отсюда исследователь сделал вывод, что в названии Алматы изначально вообще-то был вложен совсем не тот смысл, что сегодня.

Алматы – это Алмату. Алмату – «Яблоневая Гора».

Вот что, в частности, писал исследователь казахстанских географических названий, аргументируя свое предположение:

«Можно предполагать, что окончание –ты, как это допускают многие, отражает древние –лы или –ды языка орхоно-енисейских памятников, сохранившиеся в тюркских топонимах… В монгольских языках находим названия, оканчивающиеся на –ты и больше всего на долгий гласный у (тъу), что связано, возможно, со словом, имеющим значение «гора»».

Главный советский корифей в данной сфере, известный географ Эдуард Макарович Мурзаев, в своих «Очерках топонимики», при разборе названия Алма-Аты резюмировал:

«Следует отметить, что многие географические названия Казахстана, оканчивающиеся на –ты, Е. Койчубаев (1969) трактует как оронимы, в которых современное тау – «гора» имеет архаичную форму ты – «гора»…»

Уверенность древних

Любопытно, что сам Койчубаев не был оригинален в таком прочтении и не совершил какого-то особого открытия в отношении сомнений по поводу изначального значения древнего топонима.

Так, еще при обсуждении в Верненской городской управе проекта городского герба, в октябре 1898 года, Алматы фигурировал именно в этом контексте. Проект герба принадлежал видному верненскому архитектору, статскому советнику Павлу Гурдэ, который, в пояснении к проекту, между прочим писал следующее:

«Герб будет состоять из:

а) щита, пересеченного лазурью и червленью;

б) в верхней половине щита серебряная крепость (вначале город Верный носил название «укрепление Верное»);

в) в нижней половине – крест (вера – откуда Верный), под ним полумесяц;

г) щит увенчан золотой башенной короной о 3-х зубцах, и окружен двумя золотыми яблоневыми ветками (по туземному город Верный называется «Алматы» (алма – яблоко и тау – горы). Ветки соединены Александровской лентой».

А еще раньше примерно то же мы находим в записках Александра Федоровича Голубева, побывавшего в Семиречье в первые годы существования Верного. Ныне практически забытый, Голубев внес заметный вклад в изучение края. Его имя носило даже какое-то время селение близ Джаркента (Борохудзир).

В статье «Путешествие в Среднюю Азию и Заилийский край», опубликованную в «Записках Императорского русского географического общества» в 1861 году, Голубев сообщает следующее:

«Верный еще называют Алматы, это у киргизов означает «Яблоновая гора»».

То, что в древности Алматы могло произноситься как Алмату, свидетельствует и знаменитая карта Рената.

Исходя из фонетических особенностей казахского языка, Койчубеков резюмирует, что «переход древнего –ту в –ты… вполне реален». Вследствие чего мы и получаем «географические названия, оканчивающиеся на форманты –ты, в значении «гора». Например: Алматы – Яблоневая гора.

И хотя новое (старое) прочтение не получило сочувствия специалистов, согласитесь, по значению и поэтичности «Яблоневая гора» также сильно отличается от расплывчатого «Яблочного»!

Андрей Михайлов-Заилийский. Писатель, автор дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада» и географического романа «Казахстан»

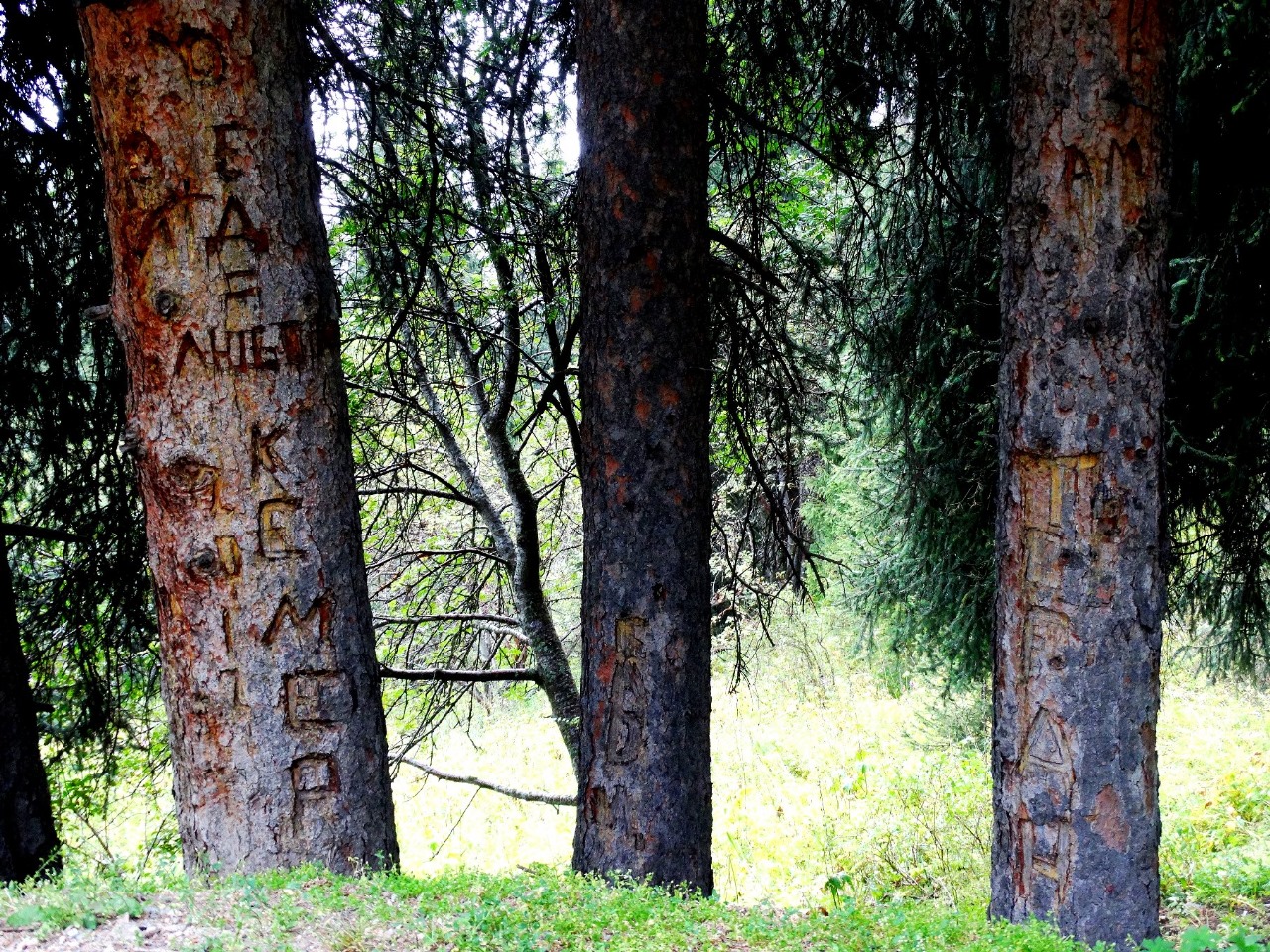

Фото автора