Часто от старожилов Алматы можно услышать, что раньше и зимы были снежнее, и лето менее жарким, и трава, понятное дело, зеленее. Так это или нет, ответить точно могут разве что ученые-метеорологи по итогам многолетних наблюдений. Мы же имеем возможность сверить свои нынешние ощущения с заметками начала XX века.

Ценные сведения о климате Жетысу-Семиречья оставил в своих «Письмах из Туркестана» священник Православной Церкви Виктор Иларионов. Уроженец Вологодской губернии, он отправился в далекий край в качестве миссионера. Помимо духовной деятельности, Иларионов тщательно записывал свои наблюдения за местным населением, методами хозяйствования и, конечно же, природой. Заметки Иларионова о климате Семиречья опубликованы в газете «Вологодские епархиальные ведомости» в марте 1905 года.

Священник сразу же признает: весна и осень здесь краше вологодского лета. Иларионов подчеркивает, что наступление и лета, и зимы происходит резко. Несомненно, это знакомо всем алматинцам и жителям Алматинской и Жетысуской областей не понаслышке.

«Весь здешний край окружен горами; нет тут места, откуда бы не виднелись горные вершины. Поэтому климат здесь в большой зависимости от высоты данного места над уровнем моря; место выше, климат холоднее и сырее, ниже – жарче и суше. Город Джаркент на три градуса севернее города Верного, а в последнем холоднее, чем в Джаркенте. Потому что Джаркент стоит в долине на высоте 300 футов (91 метр над уровнем моря – прим. ред.), а Верный – 2 800 футов (853 метра – прим. ред.). В последнем персики не созревают, виноград не слаще брусники, а в Джаркенте произрастает то и другое в лучшем виде», - отмечает автор «Писем».

Как видим, неспелые персики и виноград – весьма давняя проблема алматинских садоводов, с тех пор частично решенная внедрением новых сортов.

Также Иларионов приходит к выводу, что переселенцы неспроста выбирали места для поселков поближе к горам: так северяне спасались от палящего южного солнца. Кстати, священник делает замечание, которое с годами и ростом плотности застройки стало лишь актуальнее:

«В городах жарче, чем в окрестных селениях, находящихся на большой высоте в сравнении с первыми. Сверх сего в селениях нет таких высоких зданий и строения не так скучено расположены», - пишет Иларионов.

Снега было больше?

Готов поспорить наблюдательный священник и с современным высказыванием о том, что раньше зимы были богаче на снега.

«Снег выпадает везде, но не в одно время, и лежит также на одинаковое время, смотря по высоте места. На подножиях снеговых гор появляется в октябре, но он растаивает; постоянный зимний снег там лежит с конца ноября до марта. В большинстве селений русских снег лежит с 1-20 декабря до 10-20 февраля. На более низких местах первый снег 20 декабря, иногда лежит он полтора месяца, три недели, а то и менее. Бывает плохая санная дорогая, не каждую зиму, на 2-3 недели», - говорится в «Письмах из Туркестана».

Высота снежного покрова тоже не поражает воображение: по данным Иларионова, если в горах она достигает аршина (71 см), то в долинах – от одного вершка (4,4 см) до половины аршина максимум (35,5 см). Собственно, последний показатель и ныне вполне привычен для Алматы после пары обильных снегопадов.

Виды с Мохнатой сопки, 1929 год.

Фото: Иван Панов

Весна приходила раньше – и этому есть объяснение

Куда интереснее описание зимних температур. Иларионов констатирует, что наиболее сильные морозы (до -25 градусов) бывают с 1 декабря по 1-15 января, а после 10-15 января частенько устанавливались «теплые весенние дни».

«К концу января, иногда к 10 февраля снега нет; днем 10 градусов тепла», - гласят «Письма».

С одной стороны, может показаться, что век назад морозы отступали раньше, а весна приходила быстрее. Но нужно учитывать, что после Октябрьской революции 1917 года сменилось летоисчисление. К датам по старому стилю нужно прибавлять 13 дней. Значит, по «нашему времени» морозы, как и сейчас, попадали на конец января, а снега сходили к концу февраля.

Также неизменной осталась и семиреченская традиция колоссальных суточных перепадов температуры: от -20 ночью до +1 +3 днем, отмечает Иларионов.

Вероятно, по той же причине смены календарных стилей раньше начинались и полевые работы: «Посевы хлеба начинаются с 10 февраля – 1 марта и продолжаются до 20 мая – 1 июня».

Май и первую половину июня Иларионов называет дождливыми – ежегодно и повсеместно. Позже, с 15 июня по 1 октября, наступало сухое время года, «не бывает ни капли дождя». С середины октября по середину декабря, а также в марте часто шли дожди.

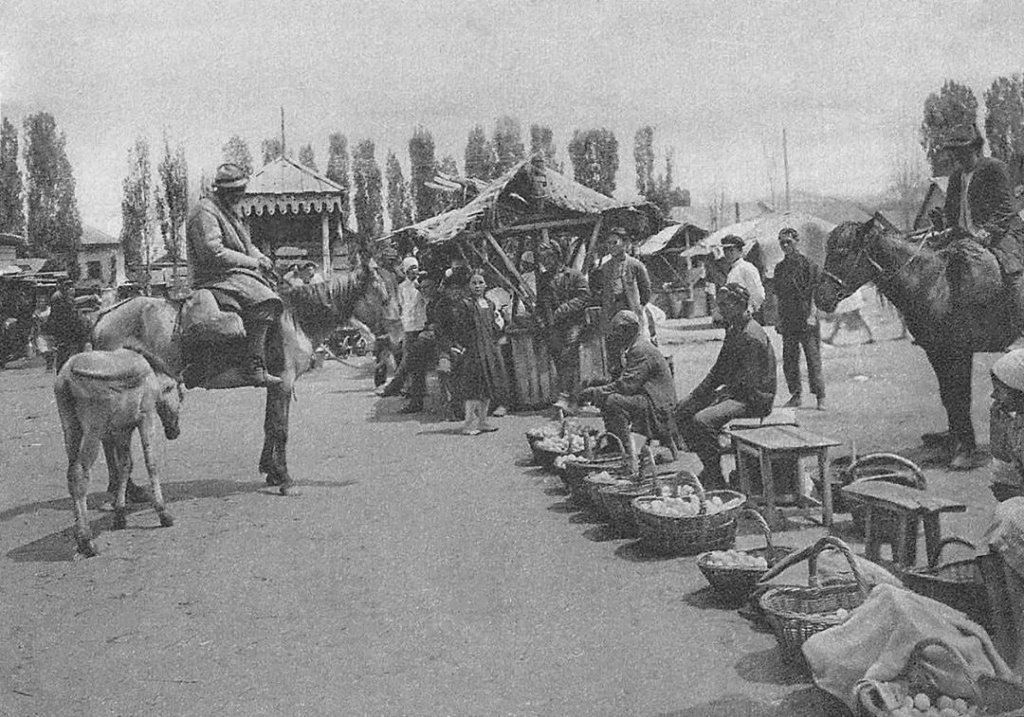

Малый базар Алма-Аты, около 1930 года.

Открытка издательсва Ивана Панова

«К июлю месяцу вся травяная растительность желтеет, выгорает, за исключением гор и искусственно орошаемых земель. На орошаемых землях трава зеленеет, и клевер тоже, в октябре, ноябре, и даже декабре, все равно и после заморозков», - сказано в «Письмах из Туркестана».

Завершая свой обзор климата края, Иларионов находит здешнюю погоду вполне здоровой, потому среди местных жителей не разгуливают «такие губительные лихорадки, как на Кавказе». И даже северяне быстро привыкают к жаре и не жалуются.

В общем, честь и хвала наблюдательности Виктора Иларионова! Конечно, по его заметкам мы не можем дотошно, до градусов, миллиметров и процентов, сделать точные выводы об изменениях климата, зато получаем весомый аргумент в дискуссиях о «более зеленой траве».